- 저자

- 문소영

- 출판

- 이다미디어

- 출판일

- 2014.06.26

0.

추천의 글 – 청출어람이라, 제자에게 배우는 스승은 행복하다

모든 예술 작품에는 알게 모르게 그 시대의 상황이 녹아 들어가 있게 마련이다. 예술가의 뛰어난 감수성은 시대의 흐름에 민감하게 반응할 수밖에 없기 때문이다.

들어가는 글 – 예술의 꽃 명화, 경제학을 그리다

클로드 모네같은 프랑스 인상파 화가들은 터너의 붓질을 계승해서 시시각각 변하는 빛과 대기를 묘사했다. 산업혁명이 사회 전체의 속도를 빠르게 하면서 미술에서 나타난 현상이었다.

1. 예수가 채찍을 휘두른 이유는? - 고대성전의 독점과 담합

1. 지오토 그림 속의 분노한 그리스도

이탈리아 파도바에는 중세 후기 이름난 부자였던 스크로베니(Scrovegni) 가문의 개인 예배당이 남아 있다. 지오토 디 본도네(Giotto di Bondone, 1266?~1337)가 전성기에 그린 프레스코 벽화로 가득차 있는 곳이다.

예수의 생애를 그린 프레스코 중에 놀라운 그림이 하나 있다.

예수가 무서운 눈빛으로 채찍을 휘두르며 그림 오른쪽의 있는 두 남자를 때리려 하고 있는 것이다. 오른족에 있는 턱수염이 난 남자는 놀라 어절 줄 모르며 두 손을 들어 올렸다. 반면에 턱수염이 없는 젊은 남자는 두려워하면서도 불만 가득한 표정으로 한 손만 들고 있다. 그의 나머지 한 손에는 빈 새장이 들려 있고, 그의 발밑 우리에서는 놀란 양 한 마리가 뛰쳐나가고 있다. 그림 왼쪽에는 어린아이들이 겁에 질려 예수의 제자들 품에 숨어 있다.

지오토의 작품은 중세의 많은 도식적이고 장식적인 그림들과 달리, 구도가 전반적으로 간결·명쾌하고 집중성이 있으며, 각 인물의 몸짓과 표정이 개성 있고 생생한 것이 특징이다. 그래서 르네상스 화가이자 저술가인 조르조 바사리(Giorgio Vasari, 1511~1574)는 최초의 본격적인 미술사 책으로 여겨지는 그의 저서 『미술가 열전(원제: 이탈리아의 뛰어난 화가, 조각가, 건축가들의 생애』(1550))에서, 지오토야말로 중세 미술과 차별화되고 르네상스 미술의 근간이 된 사실적인 묘사를 처음 도입한 화가라고 했다.

이 장면은 『신약성서』의 4복음서에 공통적으로 나오는 다음 이야기를 바탕으로 한 것이다.

유다인들의 과월절이 가까워지자 예수께서는 예루살렘에 올라가셨다. 그리고 성전 뜰에서 소와 양과 비둘기를 파는 장사꾼들과 환금상들이 앉아 있는 것을 보시고 밧줄로 채찍을 만들어 양과 소를 모두 쫓아내시고 환금상들의 돈을 쏟아 버리며 그 상을 둘러엎으셨다. 그리고 비둘기 장수들에게 ‘이것들을 거두어 가라. 다시는 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라’ 하고 꾸짖으셨다. ─‘요한의 복음서’ 2:13-17 (공동번역성서)

과월절 :: BC 13세기 이집트에서 노예 생활을 하던 유대인들이 모세의 영도로 이집트를 탈출한 것을 기념하는 명절. 파라오가 유대인들의 해방을 계속 거부하자, 야훼는 최후의 압박으로 각 이집트 가정의 장남을 죽이기로 했다. 실행 전에 모세를 시켜 유대인들의 가정은 모두 어린 양의 피를 문설주에 바르도록 일렀다. 그리고 그 표지가 있는 집은 그냥 지나쳐 유대인들의 장남들은 무사했다. 여기에서 비롯된 명절이 ‘과월절’이며, ‘지나치다’ 혹은 ‘넘어가다’의 의미를 지니고 있다.

2. 가축상과 환전상은 어떻게 성전 안에서 영업을 했을까?

당시 유대인들은 정기적으로 예루살렘 성전에 ‘흠 없는’ 소, 염소, 양, 비둘기 등을 희생 제물로 바쳐 제사를 지내야 했다. 번제(燔祭)일 때는 도살한 제물의 모든 부위를, 다른 제사일 때는 특정 부위를 불에 태워 연기가 하늘로 올라가게 하는 것이었다. 또 아이를 낳은 산모나 속죄를 할 일이 있는 사람도 그때그때 희생 제물을 바쳤다.

번제 (燔祭) :: <기독교> 구약 시대에, 짐승을 통째로 태워 제물로 바친 제사. 안식일, 매달 초하루와 무교절, 속죄제에 지냈다.

그런데 제물로 바칠 동물을 끌고 성전까지 오는 것이, 멀리 사는 사람들에게는 보통 힘든 일이 아니었다. 게다가 오는 중에 동물이 다쳐서, ‘흠이 없어야 한다’는 규정에 맞지 않게 되거나 병들어 죽는 일도 생겼다. 그래서 결국 성전 바로 앞에서 규정에 맞는 가축을 파는 상인들이 생기게 된 것이다. 그 장사가 성행하면서 그들은 성전 안으로까지 비집고 들어오게 됐다.

또 유대인 성인 남성은 성전세를 정기적으로 내야 했다. 성전에서는 오로지 성전 반세겔 은화만 받았고 다른 종류 화폐는 받지 않았다. 하지만 많은 유대인들이 외지에 살면서 로마 화폐를 비롯한 외국 돈만 지니고 있었다. 그래서 성전 앞에서 외국 화폐를 성전 반세겔 은화로 바꾸는 환전이 성행하게 되었고, 마찬가지로 환전상들도 성전 안으로까지 들어온 것이었다.

문제는 이들 환전상이 높디높은 수수료를 받았고, 희생 제물용 가축 장사꾼들도 마치 관광지의 행상처럼 바가지를 톡톡히 씌웠다는 것이다. 본래 비둘기는 소나 양을 바칠 만한 능력이 없는 가난한 사람들이 제물로 바치는 것이었다. 그런 비둘기 값마저 한 쌍당 금화 한 닢까지 오르는 바람에 빈민의 등골이 휘는 지경이었다는 것이다.

3. 서민의 등골 휘게 만든 성전의 독점과 담합

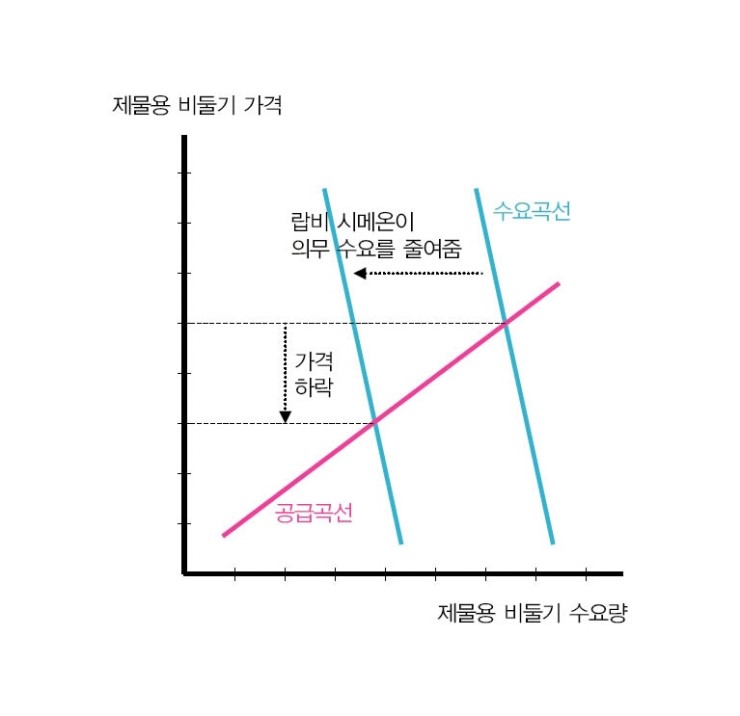

제물용 가축과 성전세용 환전 서비스에 대한 수요는 가격 변화에 지극히 비탄력적일 수밖에 없는 것이다. 지혜로운 랍비 시메온 벤 가말리엘(Simeon ben Gamaliel)은 비둘기 한 쌍을 바치는 것은 아이를 5명째 낳을 때마다 한 번씩이면 된다고 선언했다. 그러자 그날로 비둘기 값이 한 쌍당 금화 한 닢에서 은화 1/4닢으로 떨어졌다고 한다.

이런 독점과 담합의 뒤에는 바로 대제사장을 비롯한 성전 관계자들이 있을 수밖에 없다. 상인들이 성전에 들어오려면 제사장의 허가가 있어야 하지 않는가. 또 어느 희생 제물이 레위기 기준에 맞는지는 성전 측이 판단한다. 참배자들이 외부에서 소나 양, 비둘기를 가져올 경우, 성전 측에서 흠이 있다고 퇴짜를 놓으면 결국 참배자들이 성전 안에서 동물을 살 수밖에 없게 만드는 것이 가능하다. 즉 성전 안 상인들에게 독점적 지위를 부여하는 것이다. 물론 그 대가로 엄청난 상납금을 받아 챙기면서 말이다.

그러니 예수가 “내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라”라고 한 것은 성전에서 행상을 하지 말라는 것이라기보다, 성직자들이 앞장서서 독점과 담합으로 부당이득을 취하는 행태를 통렬히 비난한 것이었다.

4. 바로크 화가들은 왜 ‘성전 정화’를 즐겨 그렸을까?

예수가 가축 상인과 환전상을 몰아내 성전을 정화하는 장면은 지오토 이후의 르네상스와 바로크 시대의 화가들에게도 인기 많은 주제였다. 특히 에스파냐에서 활동한 화가 엘 그레코(El Greco, 1541~1614)는 이 장면을 여러 차례 그렸다. 그는 본명이 도메니코스 테오토코풀로스였지만, 그리스 크레타 섬 출신이어서 ‘엘 그레코’(‘그리스인’이라는 뜻)라는 별명으로 주로 불렸다. 그의 그림들을 보면 길죽길쭉하고 병적으로 창백한 인물, 묘한 조명을 받은 것 같은 색채, 휘몰아치는 듯한 대기의 묘사로 신성한 광기가 감돈다. 이런 그의 그림들은 한동안 폄하됐었지만 20세기 들어 재평가 됐다. 특히 표현주의(Expressionism)화가들이 그에게서 큰 영감을 받았다.

엘 그레코의 〈성전을 정화하다〉그림을 보자.

붉은 옷을 입고 채찍을 쳐든 예수가 중앙에 있다. 그 왼쪽에는 허겁지겁 짐을 챙겨 쫓겨가는 가축 상인과 환전상이 있고, 오른쪽에는 이 일에 대해 갑론을박하는 예수의 제자들이 있다. 쫓겨가는 자들 너머로 보이는 성전 벽에는, 원죄를 짓고 에덴 동산에서 쫓겨나는 인류의 조상 아담과 이브의 부조가 새겨져 있다. 절묘한 대구가 아닐 수 없다.

엘 그레코가 당시에는 아직 그 개념도 없었던 반독점주의를 지지하려고 이 주제를 즐겨 그린 것은 아니다. 당시는 가톨릭 교회가 각종 부패와 폐단으로 종교개혁의 도전을 받으면서 스스로의 쇄신을 절감하던 때였다. 그래서 내부 정화를 상기하는 차원에서 그리스도의 성전 정화 그림이 인기를 끌었던 것이다.

엘 그레코보다 반세기 후대의 화가 야콥 요르단스(Jacob Jordaens, 1593~1678)의 작품 중에도 예수의 성전 정화를 그린 것이 있다.

가축 상인들은 그리스도의 채찍을 피하면서 자기 동물과 물건을 챙기느라 정신이 없다. 이 중 특히 눈에 띄는 것은 화면 중앙에서 의자에 앉은 채 뒤로 넘어지며 비명을 지르고 있는 사나이다. 그의 옆으로는 여러 종류의 동전이 쏟아지고 있고 장부도 흩어져 있어서 그가 환전상이라는 것을 말해준다.

엘 그레코의 그림이 가톨릭 쇄신의 의미를 지니고 있었다면, 요르단스의 그림은 좀 다른 곳에 초점을 두고 있었다. 바로 환전상에 대한 야유다.

5. 환전상이 엎어지는 모습은 대부업자에 대한 조롱

예수 그리스도의 시대에도, 그리고 이 그림이 그려진 17세기까지도, 환전상은 환전만 하는 것이 아니라 현대의 은행처럼 여러 금융 업무를 겸하고 있었다. 특히 화가 요르단스가 활동하던 17세기 플랑드르에서는 상업과 국제무역이 발달하면서 환전상들의 활동이 활발했다. 그들은 환전뿐만 아니라 돈을 꾸어주고 이자를 받는 대부업을 겸하고 있었다.

대부업의 성행에도 불구하고, 빌려준 돈에 이자를 받는 것을 부정적으로 생각하는 고대부터의 시각이 아직 사라지지 않고 있었다. 그래서 많은 화가들이 대부업을 겸한 환전상을 곱지 않은 시각으로 묘사하고 있었던 것이다.

사실 지오토의 걸작 프레스코로 가득한 스크로베니 예배당도 대부업에 대한 죄의식에서 비롯됐다. 이 예배당을 세운 엔리코 스크로베니의 부친은 대부업으로 가문의 재산을 축적했다. 부친은 단테(Dante Alighieri, 1265~1321)의 고전 『신곡』에 등장할 정도로 유명했는데, ‘천당’편도 ‘연옥’편도 아닌 ‘지옥’편에 등장하는 것이니 어떤 쪽으로 유명했는지는 두말할 필요도 없을 것이다.

『신곡』 제17곡에서 흰 바탕에 푸른 돼지가 그려진 문장의 돈주머니를 목에 건 채 불벼락을 맞고 있는 자가 바로 그다. 엔리코 스크로베니는 지옥에서 불타고 있을 부친의 영혼을 구원하고자 이 예배당을 지었던 것이다. 그가 예배당을 성모 마리아에게 바치고 있는 모습이 바로 예배당 후면에 그려진 〈최후의 심판〉벽화에 묘사돼 있다. 그 바로 옆에는 대부업자들을 비롯한 온갖 죄인들이 지옥에서 악마의 고문에 시달리고 있다.

경제용어 : 반독점기구(Antitrust Agency)

반독점 정책의 원조이자 가장 활발한 곳은 미국이라고 할 수 있는데, 1890년 미국에서 제정된 셔먼 법(Sherman Act)이 최초의 반독점법이다. 그 후 1914년에 셔먼 법을 보완하는 연방거래위원회법(Federal Trade Commission Act)이 제정되면서 그에 의거해 반독점기구인 연방거래위원회가 설립되었다. 미국은 독점에 대해 매우 엄격하며 독점 자체를 원칙적으로 광범위하게 금지하는 ‘원인규제주의’를 채택하고 있다.

한편 제2차 세계대전 이후에야 비로소 미국의 영향을 받아 본격적인 반독점 정책을 전개한 유럽의 여러 국가들은 독점 자체를 무조건 위법으로 보는 것이 아니라 공공의 이익을 침해해서 폐해를 수반하는 경우에만 규제를 가하는 ‘폐해규제주의’를 채택하고 있다.

한국은 1980년에 ‘공정거래법(독점규제 및 공정거래에 관한 법률)’이 제정되었고, 이 법의 경우에는 원인규제주의와 폐해규제주의의 중간에 선 절충주의라고 할 수 있다.

2. 고리대금업자 샤일록을 위한 변명 - 중세 대부업자와 이자 논쟁

1. 셰익스피어 - 이자는 원수한테서나 받는 것이다

샤일록: 나는 돈도 자주 새끼를 치게 한답니다.

안토니오: 친구끼리 누가 돈을 빌려주고 이자를 받는 예가 있단 말인가요… 그러니 원수에게 돈을 빌려줬노라고 생각하시지.

윌리엄 셰익스피어(William Shakespeare, 1564~1616)의 유명한 희곡 『베니스의 상인』에 나오는 대화다.

18세기 네덜란드 화가 얀 요세프 호레만스 1세(Jan Josef Horemans the Elder, 1682-1759)가 그 희곡의 하이라이트 – 재판 장면을 그렸다.

그림 한가운데, 허옇게 빛나는 단도를 든 노인이 샤일록이고, 바로 옆에 서 있는 검은 옷의 중년 남자가 안토니오다. 샤일록은 평소 자신이 이자 받는 것에 욕설을 퍼붓던 안토니오에게 원한을 불태우고 있다. 그래서 안토니오가 친구 바사니오(안토니오 옆 푸른 상의의 젊은 남자)를 위해 샤일록에게 돈을 꾸러 오자, ‘이때다’ 하고 그의 살 한 파운드를 위약금으로 받기로 하고 돈을 빌려줬다. 샤일록이 바라던 대로 안토니오는 무역선의 사고로 기한 내에 돈을 갚지 못하게 되었다. 그러자 샤일록은 쾌재를 부르며 진짜로 살을 도려낼 생각으로 단도를 움켜잡고 있는 것이다.

그런데 어재 샤일록의 표정이 좋지 않다. 그림 오른쪽에 있는 젊은 재판관이 차용증서를 가리키며 찬물을 끼얹었기 때문이다. 증서에는 ‘살 한 파운드’라고만 돼 있으니 살은 도려내도 좋지만 피는 한 방울도 흘리게 해서는 안 된다는 것이다. 이 젊은이는 사실 바사니오와 갓 결혼한 여인 포샤가 남장한 것으로, 남편의 친구를 구하기 위해 온 것이었다. 포샤의 기지로 안토니오는 생명을 건지고, 샤일록은 야유 속에 도망치듯 법정을 나가게 된다.

2. 고대와 중세 - 이자를 받는 대부업은 부도덕하다

아리스토텔레스(Aristoteles, 384BC~322BC)는 상업 활동을 두 가지로 구분했는데, 가정과 국가가 잘 돌아가게 하기 위한 ‘에코노미아(오이코노미아)’와, 오로지 돈벌이 그 자체를 위한 ‘크레마티스티케’였다. 전자는 자연스럽고 후자는 부자연스럽다는 게 그의 견해였다. 후자 중에서도 “대금업이 가장 부자연스러운 것이다”라고 그의 저서 『정치학』에 나와 있다. 여기에서 대금업, 영어로 usury는 흔히 ‘고리대금업’으로 번역되지만, 고대와 중세에는 높든 낮든 이자를 받는 행위를 모두 가리키는 것이었다.

“말은 새끼를 낳지만 돈은 새끼를 낳지 못한다”고 말했다. 이른바 ‘화폐불임설’이다. 그는 또 “돈은 교환에 사용하라고 있는 것이지, 이자를 받아 더 늘리라고 있는 것이 아니다”라고 잘라 말했다.

그는 말이나 집을 빌려줄 때는 사용료를 받아도 된다고 했다. 그 주인이 말이나 집을 사용하지 못하는 불편을 감수해야 하기 때문이다. 하지만 돈을 빌려줄 때는 불편을 감수하는 게 아니므로 ─ 왜냐하면 그 돈은 어차피 여윳돈일 것이기 때문에 ─ 이자를 받아서는 안 된다는 게 그의 주장이었다.

나중에 신고전파 경제학(neoclassical economics)의 창시자 앨프리드 마셜(Alfred Marshall, 1842~1924)이 지적한 대로, 돈을 빌려준 사람은 그 돈으로 말이나 다른 물건을 살 기회를 뒤로 미루는 셈이다.

그러나 고대와 중세에는 이런 생각을 하기 힘들었을 것이다. 『구약성서』는 “너희 가운데 누가 어렵게 사는 나의 백성에게 돈을 꾸어주게 된다면, 그에게 채권자 행세를 하거나 이자를 받지 말라”(출애굽기 22:25)라거나 “같은 동족에게는 변리를 놓지 못한다”(신명기 23:20)라고 여러 번 말했다.

이런 성경 구절을 바탕으로, 325년 니케아 공의회에서는 교회나 성직자의 이자 수취를 금지하는 법을 만들었다. 중세 초기 서유럽의 정치적 통일을 이룬 샤를마뉴 대제는 789년에 이자 받는 대금업을 아예 금지하는 칙서를 발표하기도 했다.

네케아 공의회 :: 고대 도시 니케아(지금의 터키 이즈니크)에서 열린 동서 그리스도교 교회들의 회의. 교리와 교회법을 논의하고 통일하기 위해서 열렸다.

3. 중세 후기 - 이자를 받아도 되는 경우가 있다

중세 후기로 들어와 상업과 국제무역이 발달하면서 돈을 꿔서 사업을 하는 사람이 많아졌고, 그 빌린 돈으로 ‘새끼를 낳는’ 경우가 많아졌다. 그러니 이자를 받는 것이 죄악인가 하는 의문이 퍼지기 시작했다. 그리스도교 교리를 학문적으로 체계화한 13세기 스콜라철학의 대가 토마스 아퀴나스(Thomas Aquinas, 1225?~1274)는 마침내 이자를 받아도 되는 몇 가지 예외를 설정하기에 이르렀다.그 예외 중에는 ‘채무자가 만기를 넘겨 연체했을 때 이자를 받아도 좋다’는 것이 있었다. 그러자 돈을 빌려줄 사람이 아주 짧은 만기를 대출 조건으로 제시하고, 채무자는 처음부터 이자를 내면서 만기가 지난 후에 갚기로 암묵적으로 합의하는 경우가 많아졌다. 즉 실질적으로 이자를 주고받는 것이었다.

더 나중에 교회는 이자를 받을 수 있는 또 하나의 예외로, ‘채권자가 그 돈으로 더 이익이 나는 투자를 할 수 있는데도 돈을 빌려줘서 그 이익을 희생했을 때’를 설정했다. 그런데 이것은 사실 돈을 꾸고 빌려주는 경우 대부분에 해당될 수 있지 않은가? 결국은 이자를 현실적으로 용인하는 것이었다.

그러나 가톨릭교회는 여전히 이자를 원칙적으로 금하고 있었기 때문에, 전문적으로 돈을 빌려주고 이자를 받는 대부업에 대한 시각은 계속 부정적이었다. 그러한 시각은 중세 말기와 르네상스 사이에 활동한 네덜란드의 독보적 화가 히에로니무스 보쉬(Hieronymus Bosch, 1450~1516)의 〈죽음과 구두쇠〉에서 엿볼 수 있다.

4. 보쉬가 그린 대부업자와 악마

붉은 커튼이 드리워진 침대에 창백하고 여윈 남자가 앉아 있다. 바로 제목에 나오는 구두쇠다. 지금 침상 옆의 문이 열리고 섬뜩한 해골이 들어오면서 구두쇠에게 화살을 겨누는 중이다. 이 해골은 ‘죽음’이 중세 전통에 의해 의인화된 모습이다. 즉 구두쇠는 병상에서 임종을 맞고 있는 것이다.

미술사가들은 이 남자가 구두쇠일 뿐만 아니라 대금업자일 것이라고 추측한다. 그림 맨 앞쪽에 있는 투구며 갑옷이며 여러 물건들은 빚을 제때 갚지 못한 채무자들에게서 가져온 담보물이라는 것이다. 침상 앞에서 궤짝 속 돈자루에 금화를 넣고 있는 노인은 바로 건강하던 시절의 구두쇠일 것으로 추측된다.

그러면 그 돈자루를 들고 있는 조그만 짐승은? 바로 악마다. 악마가 들고 있는 돈자루에 금화를 넣는 것은 대금업의 이자로 돈을 불린다는 뜻이라는 해석이 많다.

구두쇠의 병상 근처에도 조그만 짐승 같은 악마들이 맴돌고 있다. 그가 죽는 순간까지 회개하지 않게 만들어 그 영혼을 지옥에 끌고 가려고 획책하는 중이다. 다급해진 구두쇠의 수호천사는 그의 어깨를 붙잡고 창문에 걸린 십자고상을 가리킨다. 창문으로 들어오는 저 한 줄기 구원의 빛을 붙잡으라고, 어서 회개해서 스스로의 영혼을 구하라고 다그치는 중이다. 하지만 구두쇠는 제 버릇 뭐 못 준다고, 악마가 내미는 돈자루에 거의 본능적으로 손을 뻗치고 있다.

5. 유대인이 대부업에 많이 뛰어든 이유는?

대부업에 적극적으로 뛰어든 것은 주로 유대인이었다. 그리스도교인들의 텃세로 다른 비즈니스에 종사하기가 쉽지 않았던 탓이다. 『베니스의 상인』에 나오는 샤일록도 포함해서 말이다.

역사학자 벤자민 넬슨의 책 『대금업(usury)의 개념』(1949)에 따르면, 유대인은 ‘신명기’에서 “외국인에게는 변리를 놓더라도 같은 동족에게는 변리를 놓지 못한다”는 구절에 주목했다. “어렵게 사는 나의 백성” 또한 유대인만 가리키는 것으로 해석해서 동족인 유대인끼리만 이자를 안 받으면 된다고 본 것이다. 반면에 그리스도교인의 입장에서는 ‘하느님의 백성’이나 ‘형제’가 전 인류를 의미하기 때문에, 이들에게 이자를 받지 말라는 성경 구절은 곧 돈놀이 자체를 금지하는 것과 같았다.

프랑스의 장 칼뱅J(ean Calvin, 1509~1564)같은 종교개혁가들이 이자 자체가 불법은 아니라고 말하기에 이르렀다. 영국에서는 헨리 8세 시대에 성공회가 가톨릭 대신 국교가 되고 또 칼뱅주의가 퍼지면서 1543년 이자가 합법화됐고, 대신 이자율의 상한선이 정해졌다. 이때부터 usury는 일반적인 대금업을 가리키기보다, 상한선보다 높은 이자율을 요구하는 고리대금업을 가리키는 말로 변하기 시작했다.

그러니까 『베니스의 상인』이 발표된 16세기 말 엘리자베스 1세 시대는 이자가 합법화된 지도 이미 반세기가 지난 후였다. 그럼에도 불구하고 안토니오는 샤일록이 이자를 챙기는 것에 욕을 퍼붓는다.

6. 마시스의 〈대부업자와 그의 아내〉에 담긴 복합적 시각

퀜 마시스Quentin Matsys, 1466~1530의 작품은 〈환전상(money change)r과 그의 아내〉라고도 하고 〈대부업자(money lender)와 그의 아내〉라고도 한다. 당시에 환전상이 대부업자를 겸하는 경우가 대부분이었기 때문이다.

그림 속 남자는 부지런히 각종 금화와 은화, 동전의 무게를 재고 있다. 당시 마시스가 살던 도시 안트베르펜은 유럽 상거래의 중심지였다. 따라서 각 지역에서 온 다양한 주화의 가치를 비교해서 교환 비율을 정할 필요가 있었다. 그림 속 남자 같은 환전상들은 저울과 확대경을 동원해 주화 속에 들어 있는 금·은·동의 함량을 재서 교환 비율을 정했다.

남자의 아내는 성모자가 그려져 있는 기도서를 넘기다가, 남편이 하는 일을 넘겨다보고 있다. 그녀는 지금 세속의 일에 마음을 빼앗기고 있는 것이다. 그녀의 뒤쪽 찬장에 있는 불 꺼진 양초가 그에 대한 경고의 메시지를 던진다. 불에 타서 줄어드는 양초처럼 인간의 생명이 유한하다는 것과, 인간이 죽으면 이러한 세속의 물질적인 일들이 모두 부질없다는 뜻이다. 또 찬장에 있는 금빛 사과는 최초의 여인 이브가 뱀에게서 받은 사과, 즉 인간이 저지른 원죄를 상징한다. 역시 경고의 메시지를 주는 사물이다.

테이블에는 볼록거울이 하나 놓여 있어서 환한 창문과 창가에 서 있는 한 남자를 압축적으로 보여주고 있다. 많은 미술사가들은 이것이 마시스에게 영향을 준 네덜란드 화가이자 유화의 개척자 얀 판 에이크(Jan van Eyck, 1390?~1441)에 대한 오마주라고 본다. 판 에이크의 유명한 〈아르놀피니의 결혼〉에 나온 볼록거울을 따왔다는 것이다. 거울 속 남자는 바로 마시스 자신이라고 추측된다.

거울 속 화가는 환전상과 그의 아내에게, 테이블의 돈에서 시선을 돌려 창문으로 들어오는 빛과 하늘을 보라고 말하고 있는 것인지도 모른다. 지금 환전상은 주화와 보석을 저울로 재는 데 여념이 없고 아내도 그 일에 정신이 팔리고 있지만, 그 저울은 나중에 최후의 심판에서 이들의 영혼을 재는 데 쓰일 것이다. 천칭저울은 서양회화에서 전통적으로 최후의 심판을 상징하지 않는가.

네덜란드 화가인 마리누스 판 레이머스발(Marinus C. van Reymerswaele, 1490~1546)도 아주 비슷한 그림을 그렸다.

여러 미술사가들은 이 장르가 환전상 겸 대부업자의 탐욕과 어리석음을 조롱한 일종의 풍자화라고 보고 있다.

하지만 다른 견해도 있다. 에스파냐의 경제사상사 학자인 마누엘 산토스 레돈도는 그의 2000년 논문에서, 마시스나 판 레이머스발의 그림 속 환전상과 그의 아내가 특별히 추악하거나 우스꽝스럽게 보이는지 반문했다. 사실 풍자화라기에는 너무나 점잖고 보기 좋게 묘사되어 있지 않은가? 그는 이 장르를 풍자화로 보는 것 자체가 미술사가들의 금융업에 대한 반감을 은연중에 반영하는 것이라고 본다. 이 그림들은 상업과 금융이 발달한 플랑드르와 네덜란드 지방에서 당시 활약하던 금융업자의 일상을 다룬 직업화일 뿐이라는 것이 그의 견해다.

환전상과 신앙심 깊어 보이는 여인이 부부로서 나란히 앉아 있는 것이 변화된 생각의 표현이라고도 볼 수 있다. 대부업을 포함한 금융업이 더 이상 그리스도교 교리와 상충되는 것이 아니라 공존할 수 있다는 생각 말이다. 물론 불 꺼진 양초나 저울의 등장은 물질적인 것에 지나치게 집중하지 말라는 경고도 겸한 것이라 볼 수 있지만.

7. 근대와 현대 – 이자는 부도덕한 불로소득이 아니다

현대 경제학의 바탕이 되는 18세기 고전파 경제학(classical economics)의 시대에 이르러서 이자는 더 이상 부도덕한 불로소득으로 여겨지지 않게 되었다. 고전파 경제학의 창시자인 애덤 스미스(Adam Smith, 1723~1790)는 채권자가 돈을 빌려줌으로써 그 돈을 다른 데 써서 얻을 수 있는 이익을 포기하는 데 대해 채무자가 지불하는 대가가 이자라고 말했다.

19세기 말 오스트리아 학파에 속하는 경제학자 오이겐 폰 뵘 바베르크(Eugen von Böhm-Bawerk, 1851~1914)는 그의 저서 『자본과 이자』(1884~89)에서 이자를 시차설로 설명했다. 그에 따르면, 인간은 불확실성 등 여러 요인 때문에 현재의 재화를 그와 똑같은 미래의 재화보다 선호한다. 돈을 빌려주는 것은 선호하는 현재소비를 포기하고 미래소비를 위해 기다리는 것이니, 그 대가가 이자라는 것이다.

뵘 바베르크는 또 이자가 우회생산을 돕는다고 했다. 우회생산은 기계와 공장 설비 등의 생산수단을 먼저 만든 다음 그것을 이용해 하는 생산을 가리킨다. 이것이 설비 없는 즉각적 생산보다 생산성이 높지만, 그 장기간의 기다림과 불확실성 때문에 기피될 수도 있다. 이때 자본가가 우회생산을 택하도록 하는 인센티브가 이자라는 것이다.

현대에도 이슬람 국가들은 이슬람 율법 샤리아(Sharia)에 의거해서, 중세 유럽에서와 같은 이유로 이자를 받는 것을 금지한다. 그래서 이슬람 국가에서는 특이한 채권인 수쿠크(Sukuk)를 발행한다. 이 채권은 이자 대신 배당금 형식으로 채권자에게 수익을 지급한다.

경제용어 : 이자율(Interest rate)

시장에서 이자율이 어떻게 결정되는지에 관해서는 여러 이론이 있는데, 대표적인 것이 대부자금설(loanable fund theory)과 유동성선호설(liquidity preference theory)이다.

대부자금설은 말 그대로 대부 가능한 자금, 즉 소비자의 저축과 기업의 사내유보 이윤 등의 공급이 그에 대한 수요와 일치하는 지점에서 이자율이 결정된다는 이론이다. 이 이론은 고전파 경제학에서 생성됐다.

이에 반해서 20세기 영국의 경제학자 존 메이너드 케인스(John Maynard Keynes, 1883~1946)는 이자율이 대부 가능한 자금뿐만 아니라 전체 화폐에 대한 수요와 전체 화폐의 공급에 의해 결정된다고 했다. 그에 따르면, 화폐 수요는 사람들이 증권보다 화폐처럼 더 유동적인 자산을 가지려는 욕구에서 비롯되고 이것을 유동성 선호(liquidity preference)라고 한다. 그래서 이 이론을 유동성선호설이라고 한다.

현대의 경제학자들은 대부자금설과 유동성선호설이 서로 상충되는 것이 아니라 보완적인 것으로 보고 있다.

경제용어 : 수쿠크(Sukuk, 이슬람채권)

이슬람 국가들이 이자를 금지하는 이슬람 율법을 어기지 않기 위해 특수하게 개발해서 발행하는 채권. 이 채권을 산 사람들은 이자가 아닌 배당금이나 임대료 형태로 수익을 받는다.

수쿠크의 한 구체적인 예로 한 이슬람 국가의 회사가 수쿠크를 발행하면서 그 회사 빌딩의 소유권을 수쿠크를 산 사람들에게 넘긴다. 그리고 회사가 그 빌딩을 계속 사용하면서 임차료 형태로 채권자들에게 수쿠크 수익을 지급한다. 즉 채권을 산 사람들은 이자 대신 임대료를 받는 것이다. 그리고 만기가 되면 회사는 수쿠크 원금을 상환하고 빌딩 소유권을 되찾는다.

3. 여왕은 지구본 위에 손을 얹었다 - 대항해시대와 중상주의

1. 엘리자베스 1세가 손을 뻗친 지구본의 지역은?

〈아르마다 초상화〉

여왕은 왕실 살림을 검소하게 한 편이었지만, 의상은 이렇게 극도로 장려하게 해서 보는 사람들의 경외감을 유도했다고 한다. 특히 진주 장신구를 즐겨 걸쳤는데, 진주는 순결을 상징해서 ‘버진 퀸(The Virgin Queen)’이라는 그녀의 별명에도 잘 맞았기 때문이다.

버진 퀸 :: ‘버진 퀸(The Virgin Queen)’은 흔히 ‘처녀 여왕’으로 번역된다. 하지만 ‘동정(童貞) 여왕’이라고 번역해야 당시 영국인들이 이 별명에 대해 가졌던 느낌을 더 제대로 살릴 수 있다. 한국어에서 ‘동정녀’라고 할 때는 주로 일반적인 처녀보다 성모 마리아를 가리키듯이, 영어에서도 virgin이 아닌 the Virgin이라고 할 경우 성모 마리아를 가리킨다. 여왕은 성모처럼 신성하고 존경받는 국모로서 자신의 이미지를 구축하고자 한 것이다.

여왕의 뒤로 두 개의 창문이 보인다. 사실 이 창문 너머 광경들은 서로 다른 시간대에 벌어진 일들이다. 왼쪽은 ‘무적함대’라는 별명으로 불리던 에스파냐의 아르마다(Armada)가 영국 함대와 대치하고 있는 장면이다. 1588년 영국은 에스파냐 함대에 치명타를 가했다. 오른쪽 창문은 바로 이 장면을 나타낸 것이다.

당대의 최강대국 에스퍄냐를 물리친 여왕은 당당하게 글로브(globe), 즉 지구본 위에 손을 올려놓고 있다. 이제 단지 영국의 여왕일 뿐만 아니라 글로벌 리더라고 자부하고 있는 듯하다. 잘 보면 그녀의 손이 아메리카 대륙을 덮고 있다. 바다의 새로운 강자로 떠오른 영국이 대서양 너머 ‘신대륙’에 본격적으로 힘을 뻗칠 것을 암시한 것이다.

〈아르마다 초상화〉는 당대 유럽의 정치·경제·사회 상황을 압축적으로 보여주는 시각적 사료라고 할 만하다. 이 그림은 국왕에 대한 충성과 애국심을 고취하려는 의도가 명백한데, 그만큼 당시가 중앙집권적인 통일국가와 절대군주제의 시대였다는 것을 방증한다. 분권적인 중세 봉건사회에서는 국가나 애국심 등에 대한 개념이 거의 없지 않았던가. 또 창문 너머 보이는 영국과 에스파냐의 범선들은 당대가 ‘대항해시대(포르투갈어로 Era das Grandes Navegações)’였음을 보여준다.

2. 초상화 속의 지구본, 지구본 속의 ‘신대륙’

지구본은 15~16세기 유럽에서 본격적으로 만들어지기 시작했다. 현존하는 가장 오래된 지구본은 독일의 항해가 마르틴 베하임(Martin Behaim, 1459~1507)이 1492년에 뉘른베르크에서 만든 것이다. 그때까지만 해도 유럽인은 아메리카의 존재를 몰랐기 때문에 이 지구본에는 아예 빠져 있다.

이탈리아의 항해가 크리스토포로 콜롬보(크리스토퍼 콜럼버스, Christopher Columbus, 1451~1506)가 에스파냐 선단을 이끌고 아메리카를 ‘발견’한 게 바로 1492년이었다. 10년 뒤인 1502년 아메리고 베스푸치(merigo Vespucci, 1454~1512) 항해 이후부터 비로소 이곳이 신대륙이라는 인식이 퍼지기 시작했고, 아메리고의 이름을 따서 ‘아메리카’라고 불리게 됐다.

그와 함게 지구본은 유럽 권력자들의 초상화에 집중적으로 나타나기 시작한다. 그중에서 특히 유명한 그림은 한스 홀바인 2세(Hans Holbein the Younger, 1497~1543)의 〈대사들〉이다.

3. 지구본이 등장하는 유명한 그림, 홀바인의〈대사들〉

홀바인은 고향인 독일이 종교개혁의 혼란에 휩싸여 활동이 어려워지자 영국으로 와서 헨리 8세의 궁정 화가로 활약했다. 〈대사들〉은 당시 영국에 와 있던 외교관들의 초상화다. 왼쪽에 있는 장 드 댕트빌(Jean de Dinteville, 1504~1557)이 이 그림을 주문했다고 한다. 그는 프랑스 국왕 프랑수아 1세가 영국의 헨리 8세와 로마 가톨릭교회의 화해를 주선하기 위해 파견한 인물이었다. 당시 헨리 8세는 에스파냐 공주 캐서린과 이혼하고 시녀 앤 불린과 결혼하는 세기의 스캔들을 일으켜서 (이 결혼으로 엘리자베스 1세가 태어났다.) 이를 반대한 교황과 사이가 틀어진 상태였다.

드 댕트빌의 임무는 결국 실패로 끝났다. 이 초상화가 그려진 이듬해, 헨리 8세는 로마 가톨릭과 완전 결별을 선언하고 성공회를 주창하는 종교개혁을 벌였으니까. 그림 오른쪽의 조르주 드 셀브는 드 댕트빌의 친구이자 프랑스 라보르의 주교였다.

〈대사들〉에서 늘 화제가 되는 것은 하단에 있는 해골이다. 커다랗게 그려져 있는데도 불구하고, 형태가 길쭉하게 일그러져 있어서 얼핏 놓치고 지나가기 쉽다. 그림을 측면에서 비스듬하게 봐야만 해골이 제대로 된 모습으로 보인다. 이것을 아나모르포시스(Anamorphosis) 혹은 왜상(歪像) 기법이라고 한다.

당대 유럽에서는 그를 포함한 많은 사람들이 ‘메멘토 모리(Memento Mori)’, 즉 ‘죽음을 기억하라’라는 라틴어 경구를 모토로 삼고, 죽음을 상징하는 해골을 그림이나 장신구에 넣어달라고 주문하곤 했으니까. 인간이면 누구나 언젠가는 죽어야 하니, 이승의 부귀영화에 집착하지 않고 덕을 쌓고 또 일분일초를 소중히 해야 한다는 의미를 되새기기 위해서였다.

4. 천문 관측 기구와 지구본이 대항해 시대를 증언

〈대사들〉에 등장하는 다양한 물건들은 두 외교관의 지위를 보여주기 위해, 또 이들이 영국에 온 의도를 암시하기 위해 치밀하게 선택된 것들이다. 탁자 상단은 당대의 대표적 사치품인 서아시아 융단으로 덮여 있는데, 두 사람의 옷에 달린 모피와 더불어 그들의 부귀를 드러내고 있다. 탁자 하단에 있는 기타 비슷한 악기는 류트인데, 잘 보면 줄이 하나 끊어져 있다. 종교개혁으로 탄생한 프로테스탄트 신교와 구교인 로마 가톨릭이 대립하며 불협화음을 내고 있다는 뜻이다. 류트 앞에 펼쳐진 책에는 흥미롭게도 루터파 신교의 찬송가 악보가 그려져 있다. 가톨릭 국가인 프랑스에서 온 대사들이 화해의 제스처를 보내는 것으로 해석되기도 하지만 정반대 해석도 있다.

더욱 주목할 것은 탁자 상단에 있는 천문 관측 기구들과 탁자 하단의 지구본이다. 상단 맨 왼쪽에 있는 것도 얼핏 지구본 같지만 이것은 천구의, 즉 구체 위에 나타낸 별자리 지도다. 상단 맨 오른쪽에 있는 것은 토르케툼9Torquetum), 별의 위치를 측정하는 기구다. 그 사이에는 원기둥 형태의 휴대용 해시계, 하얀 부채꼴의 사분의(천체의 고도를 측정하는 기구), 다면체 해시계 등등이 놓여 있다. 모두 수학과 천문학을 통해 시간과 장소를 측정하는 도구로서 여행자, 특히 항해하는 사람들에게 필요한 것들이다. 그러니 두 외교관의 학식과 직업을 나타내는 동시에, 당대가 활발한 항해의 시대인 것까지 드러내는 것이다. 탁자 하단에 있는 지구본과 수학 책도 마찬가지다.

지구본 부분을 거꾸로 돌려서 확대해보면 지구본에 나타난 것이 지중해를 중심으로 한 유럽과 아시아, 아프리카 대륙임을 쉽게 알 수 있다. 게다가 대서양과 아메리카의 일부도 보인다.

〈대사들〉 그림보다 40여 년 전에 만들어진 베하임의 지구본에는 앞서 언급한 것처럼 아메리카가 아예 빠져 있었다. 반면에 〈대사들〉 이후 50여 년이 흐른 뒤에 그려진 엘리자베스 1세의 〈아르마다 초상화〉에서는 지구본이 아메리카를 전면에 내세운다. 여왕이 손으로 덮은 북아메리카 동부의 한 지역은 나중에 여왕의 별명 ‘버진 퀸’을 따서 버지니아(Virginia)라고 불리게 된다.

지구본과 함께 있는 유럽 권력자들의 초상화는 대항해 시대의 시각적 증언이다. 나아가, 대항해를 지원하면서 더 적극적인 무역에 눈을 뜬 군주들이 경제적 중상주의(mercantilism)를 추진하는 시대를 암시하기도 한다.

5. 대항해 시대가 낳은 활발한 교역과 중상주의

‘중상주의’라는 용어 자체도 18세기 후반 애덤 스미스 같은 근대경제학자들이 그 생각을 비판하면서 사용하기 시작한 것이다.

당시 절대군주들, 경제관료들, 무역상들은 한 국가의 부유한 정도는 그 국가가 보유한 금, 은 등의 귀금속 양에 달려 있다고 생각했다. 그래서 언제나 수입보다 수출을 많이 해서 그 대금인 금·은 화폐가 계속 유입되도록 해야 한다고 생각했다. 그들에게 세계의 부의 총량은 고정되어 있고 국제교역은 어디까지나 제로섬 게임(zero-sum game)이었다.

당시 바다를 가로지르던 무역상들은 식민지를 착취하는 데에는 별 죄책감을 느끼지 못하는 한편, 자신들이 국가와 군주의 권위를 드높인다는 자부심에 가득 차 있었다. 그들은 자신의 생활과 밀접한 항구 풍경을 화가들에게 주문했고, 이것이 하나의 그림 장르로 굳어졌다.

프랑스의 클로드 로랭(Claude Lorrain, 1600~1682)의 〈빌라 메디치와 항구 풍경〉을 보자.

6. 프랑스의 콜베르, 강력한 중상주의와 보호 무역을 추진

중상주의 정책은 프랑스 루이 14세(Louis XIV, 1638~1715) 때의 관료인 장 바티스트 콜베르(Jean-Baptiste Colbert, 1619~1683)에 의해 특히 힘을 발휘했다. 그는 재무 장관인 동시에 해군 장관이었는데, 그것만 보더라도 당시 경제 정책에서 해상무역이 얼마나 중요했는지 알 수 있다.

콜베르는 무역흑자를 내기 위해 자국 업체들이 경쟁력 있는 상품을 만드는 것이 중요하다고 생각했다. 그래서 전문 기술을 가진 외국 근로자들의 유입을 환영했고, 반대로 자국 기술의 유출은 엄금했다. 그리고 몇몇 제조업체와 무역업체들에 특혜를 주어 집중적으로 키워서 외국 기업에 앞서도록 만들려 애썼다. 상품의 품질을 위해 군소업체들이 상품 제조에 뛰어드는 것을 규제했고, 완성된 상품의 품질 규정과 심사도 엄격히 했다. 또 철도와 운하 등의 교통망을 정비하기도 했다.

그의 정책은 프랑스 경제 발전에 기여한 측면이 많았다. 그러나 특혜와 진입 규제는 특혜 바깥에 있는 업체들의 불만을 낳았고 자유로운 경쟁의 기회를 줄였다. 이것이 궁극적으로는 콜베르의 의도와는 달리 자국 산업의 경쟁력을 저하시켰다고 18세기 고전파 경제학자들은 지적한다.

콜베르는 또 자국 산업 보호를 위해 외국에서 수입된 상품에 높은 관세를 매기는 보호무역(protective trade) 정책을 취했다. 그러자 다른 나라들도 이에 맞서 프랑스 상품에 관세를 매겼다. 이 관세 전쟁은 17세기 말 네덜란드 전쟁을 초래했고, 콜베르는 국부를 위해 열심히 축적한 금·은이 전쟁 자금으로 나가는 걸 보아야 했다.

7. 중상주의에 대한 비판과 재평가, 그리고 한국의 경우

중상주의가 추구한 국가의 부는 결코 일반 국민의 부가 아니었다. 절대군주의 부, 또 그에게 충성하고 특혜를 받은 소수의 부였을 뿐이었다.

더구나 중상주의자들이 추구한 지속적인 무역흑자는 자기모순을 지니고 있었다. 스코틀랜드의 철학자로서 애덤 스미스에게도 영향을 미친 데이비드 흄(David Hume, 1711~1776)은 무역흑자로 금·은 화폐가 계속 유입되면 물가가 오를 것이고, 그러면 수출 가격이 올라서 수출 경쟁력이 떨어질 텐데, 어떻게 무역흑자를 지속할 수 있느냐고 일침을 놓았다.

훗날 스미스 등 고전파 경제학자들은 중상주의 무역 정책을 비판하면서, 무역은 제로섬 게임이 아니라 윈-윈 게임(win-win game)이라고 역설했다. 즉 자유로운 무역(free trade)이 효율적인 국제 분업을 가져와 각국의 소비자들이 다양한 물건을 더 싼 값에 살 수 있게 해준다는 것이다. 이러한 자유방임주의 경제학에 밀려 중상주의는 점차 쇠퇴했다.

장하준 같은 경우에는, 미국과 서유럽이 지금의 경제선진국 위치에 올라선 것도 결국 자유경쟁 시장 덕분이 아니라 보호무역과 정부 주도 개발의 중상주의적 정책 덕분이라고 본다. 그러므로 이들 선진국이 개발도상국들에 자유무역과 시장 자유주의를 설파하는 것은 ‘사다리 걷어차기’와 같은 짓이며, 이들 선진국은 성경에서 부상자를 구해주는 ‘착한 사마리아인’과 정반대로 ‘나쁜 사마리아인들’ 같다는 게 그의 주장이다.

경제용어 : 무역수지(balance of trade)

무역수지와 무역외수지를 합해 경상수지(current account balance)라고 한다. 무역외수지는 ①관광, 교육, 의료, 지적재산권 등 서비스로 벌어들이는 액수와 지출하는 액수의 차이인 서비스수지, ②임금, 이자 등 노동과 자본의 이용 대가로 유입되는 액수와 유출되는 액수의 차이인 소득수지, ③대가 없이 제공되는 무상원조, 교포 송금 등의 유입과 유출 차이인 경상이전수지로 나뉜다. 현대에는 서비스수지 등 무역외수지의 규모와 중요성이 증가했으나 과거에는 상품수지, 즉 무역수지만이 관심사였다.

16~18세기 중상주의자들은 한 국가가 부를 축적하기 위해서는 계속해서 무역흑자를 유지해야 한다고 보았다. 무역흑자를 지속하는 궁극적인 방법은 식민지 건설이었다. 식민지는 본국의 공산품을 수입하는 시장인 동시에 천연자원, 특히 중상주의자들에게 부의 척도로 여겨진 금·은 귀금속을 수출하는 원료 공급지였다.

반면에 18세기 중반 이후 고전파 경제학자들은 무역수지를 흑자 상태로만 유지할 필요가 없다고 했다. 오히려 흑자만 지속하는 것은 그만큼 화폐를 쌓아놓기만 하고 진정으로 국부를 증가시킬 수 있는 상품을 수입하는 데 쓰지 않는다는 것이므로 바람직하지 않다고 했다. 이를 바탕으로 자유무역(free trade)이 점차 지지를 받게 되었다.

경제용어 : 동인도회사(East India Company)

16세기에는 에스파냐와 포르투갈이 동인도 향신료 무역을 독점해 막대한 부를 축적했다. 그러나 1588년 영국이 에스파냐의 무적함대를 격파하고, 영국과 네덜란드가 새로운 항로를 개척하면서 이들에게도 향신료 무역의 길이 열렸다. 그런데 여러 회사가 무역에 참여하면서 경쟁이 치열해지고 향신료의 가격이 폭락했다. 그러자 영국, 네덜란드, 프랑스는 각각 1600년, 1602년, 1604년에 국가가 독점무역권을 부여한 동인도회사를 출범시켰다.

4. 네덜란드 황금시대의 ‘튤립광풍’ - 투기와 버블의 역사

1. 가장 희귀하고 비싼 튤립의 황제 ‘셈페르 아우구스투스’

루이스 캐럴의 동화 『이상한 나라의 앨리스』(1865)에는 하얀 장미를 페인트로 빨갛게 칠하는 정원사들이 나온다. 그들은 서로 말다툼하다가 한 명이 다른 한 명에게 이렇게 소리친다.

“하트의 여왕님이 네 목을 댕강 잘라 마땅하다고 하시더라… 네가 요리사에게 양파 대신 튤립 알뿌리를 갖다 줬기 때문이지.”

19세기 스코틀랜드의 언론인 찰스 매케이Charles Mackay, 1814~1889가 쓴 고전 『대중의 미망과 광기』(1841)를 읽고는 다시 고개를 끄덕이게 됐다. 1630년대에 한 네덜란드 상인이 동방무역을 도운 선원을 집에 초대해 청어 요리를 대접했다. 그런데 그가 잠시 자리를 비운 사이, 선원은 청어를 더욱 맛있게 먹겠다는 일념에서 상인의 책상에 놓여 있던 양파를 곁들였다. 돌아온 상인은 그가 양파를 먹는 것을 보고 ‘으헉!’ 하며 뒷목을 부여잡았다. 그것은 사실 양파가 아니라 어마어마하게 비싼 ‘셈페르 아우구스투스(Semper Augustus)’라는 품종의 튤립 구근이었기 때문이다. 상인은 선원을 고소했고, 선원은 양파인 줄 알고 튤립 알뿌리를 먹어치운 죄로 몇 달간 징역을 살아야 했다.

튤립 구근이 얼마나 비쌌기에 그걸 먹었다고 옥살이까지 하게 되나 궁금해지지 않을 수 없다. 매케이에 따르면 1633년에 셈페르 아우구스투스는 한 뿌리에 5,500플로린에 팔렸다고 한다. 황소 한 마리가 120플로린이었고, 돼지 한 마리가 30플로린이었던 시절이니 황소 46마리, 또는 돼지 183마리에 맞먹는 값이다! 게다가 1636년에는 12에이커(4.86헥타르), 즉 축구 경기장 6개 넓이의 땅과도 바꿀 수 없었다고 한다.

‘셈페르 아우구스투스’라는 이름은 라틴어로 ‘언제나 존엄한 이’라는 뜻으로서, 동로마제국 황제들에 대한 경칭이기도 했다. 한스 볼론기르(Hans Gillisz. Bollongier, 1600~1645)의 〈꽃 정물화〉에서 이 튤립을 구경할 수 있다.

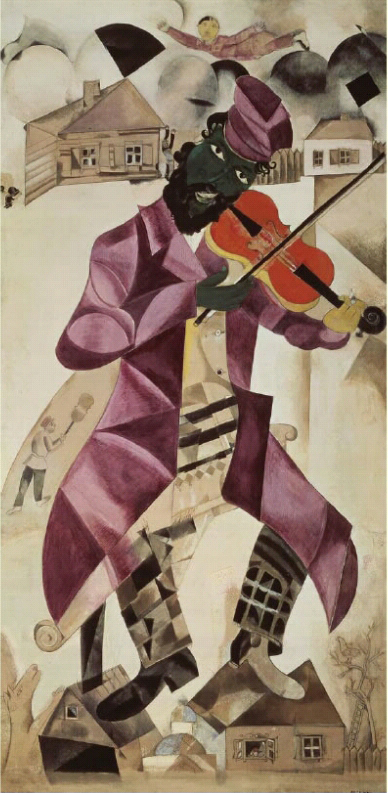

17세기 네덜란드는 유럽 교역의 중심지로서 ‘황금시대(Dutch Golden Age)’를 누리고 있었다. 이때 무역으로 목돈을 번 상인들은 앞다투어 풍경화와 정물화를 주문해 집을 장식했다. 덕분에, 르네상스 시대까지만 해도 주로 습작이나 인물화의 배경에 불과했던 풍경과 정물은, 독립된 그림 장르로서 17세기에 집중적으로 발전했다. 그러면서 꽃 정물화, 먹거리 정물화 등의 서브장르로 세분화되어 각 서브장르에 특화된 화가들이 생겨났다.

이 시기 꽃 정물화의 관습은 가장 아름답고 값진 꽃을 맨 위쪽에 배치하고 전체적으로 원뿔형 구도가 되게 하는 것이었다. 볼론기르의 그림에서 맨 위쪽에 자리 잡은 것이 바로 튤립 중에서도 가장 희귀하고 비쌌던 튤립의 황제 셈페르 아우구스투스다.

2. 튤립 투기의 전개 - 포트의 그림 속 질주하는 바보들의 수레

튤립은 16세기 중반에 오스만튀르크 제국에서 유럽으로 처음 들어왔다. 물 건너온 이국적인 꽃인 데다가, 꽃봉오리는 왕관을 닮았고 쭉 뻗은 잎사귀는 귀족의 검을 닮아서 기품 있는 꽃으로 여겨진 것이다. 그래서 처음에는 꽃 자체에 대한 인기와 그 희소성으로 가격이 상승했다.

곧이어 튤립 값이 더 오르리라는 생각에서 차익을 보기 위해 튤립을 사들이는 사람들이 나타났다. 그 때문에 1630년대 들어서는 셈페르 아우구스투스를 비롯한 희귀한 줄무늬 튤립의 가격이 비정상적으로 치솟기 시작했다.

이 상황을 풍자한 네덜란드 화가 헨드리크 포트(Hendrik Gerritsz Pot, 1580~1657)의 그림 〈플로라와 바보들의 수레〉를 보자.

돛을 단 커다란 수레가 바람을 안고 해변을 달려간다. 수레 위 높은 자리에는 튤립이 그려진 깃발이 휘날린다. 거기에 로마 신화의 꽃의 여신 플로라Flora가 값비싼 줄무늬 튤립을 한 아름 안고 앉아 있다. 수레의 맨 앞에는 얼굴이 앞뒤로 하나씩 달린 여자가 앉아 있다. 이 그림을 소장한 프란츠 할스 박물관에 따르면, 헛된 희망을 상징한다고 한다. 아마도 그 헛된 희망이란 ‘튤립 값이 지금까지 올랐으니 앞으로도 오르겠지. 지금 사서 팔면 떼돈을 벌 수 있어!’일 것이다.

그 뒤로는 어릿광대 복장을 하고 머리 양쪽에 튤립을 꽂은 남자 세 명이 있다. 박물관에 따르면, 세 남자는 헛된 희망과 함께 튤립 투기를 일으킨 원동력인 탐욕과 헛소문을 상징한다. 돈자루를 든 영감은 ‘탐욕’, 길다란 잔을 들고 술을 퍼마시는 남자는 ‘탐식’의 의인화다. 그리고 배 끝에 앉은 남자가 ‘헛소리’다. 그는 ‘누구누구가 튤립으로 떼돈 벌었다더라’ 하는 소문을 떠벌리면서, 그 말에 솔깃해서 수레를 따라오는 사람들에게 손을 내밀고 있다. 이 사람들은 네덜란드 하를렘 시의 직공들로서, 생업도 내팽개치고 수레를 뒤쫓고 있는 중이다.

튤립 구근 실물이 거래되는 시기는, 튤립이 피었다 진 이후인 6월부터 구근을 심는 시기인 9월까지로 한정되어 있었다. 그래서 아직 땅 속에 있는 구근을 계약서만으로 거래하기도 했다. 일종의 선물(先物) 거래인 셈이다. 당시 그런 거래를 ‘바람장사(Windhandel)’라고 불렀다.

3. 튤립 버블의 붕괴 - 브뢰헬의 그림 속 울부짖는 원숭이들

그러다 1637년 2월, 반전이 일어났다. 몇몇 사람들이 튤립을 팔러 내놨으나 오를 대로 오른 가격 때문에 더 이상 사려는 사람이 없었다. 튤립 값은 마구 내려가 이틀 만에 무려 95%나 폭락했다.

이것이 투기와 버블의 역사적 선례로 언급되곤 하는 ‘툴리포마니아(Tulipomania)’, 즉 ‘튤립광풍’이다.

튤립 광풍은 매케이의 글을 통해 유명해졌는데, 현대의 어떤 경제사학자들은 매케이의 글이 과장됐다고 말하기도 한다. 튤립 투기는 그렇게 광범위한 것이 아니었고 일부 상인들 사이에 국한되었다는 것이다. 하지만 플랑드르의 화가 얀 브뢰헬 2세(Jan Brueghel the Younger, 1601~1678)가 1640년경에 그린 〈튤립 광풍 풍자화〉를 보면 매케이의 글이 그렇게 과장된 것 같지도 않다.

그림 왼쪽의 화단에는 값비싼 줄무늬 튤립을 포함해서 색색의 튤립이 만발하다. 원숭이 한 마리가 그 앞에 서류를 들고 서 있다. 이 그림을 소장한 프란츠 할스 박물관에 따르면, 이 원숭이는 검을 차고 있는 것으로 보아 귀족 신분이며, 값진 튤립의 목록을 뿌듯한 마음으로 읽고 있는 것이다. 가운데에는 역시 튤립 투기에 뛰어들까 망설이는, 검을 찬 귀족 원숭이가 보인다. 그 뒤에 있는 원숭이는 귀한 튤립 하나 건졌다고 희희낙락이다.

그 오른쪽으로는 튤립 알뿌리의 무게를 달고 있는 원숭이가 보인다. 또 튤립 대금으로 받은 금화와 은화를 세고 있는 원숭이들도 있다. 그림 왼쪽 저택의 발코니에는 튤립으로 부자가 됐다고 생각하는 원숭이들이 테이블에 진수성찬을 차려놓고 흥청망청 파티를 즐기는 중이다.

하지만 그림 맨 오른쪽에는 튤립 버블이 붕괴된 뒤의 처절한 상황이 펼쳐진다. 한 원숭이는 붉은 줄무늬 튤립을 내팽개치고 거기에 분노의 오줌을 싸 갈긴다. 한때는 보석처럼 귀했고, 그것을 지닌 자신은 자산가라고 생각했다. 그런데 이제는 그저 풀에 지나지 않고, 자신은 빈털터리인 것이다. 그 뒤로 한 원숭이가 역시 쓸모없어진 노란 줄무늬 튤립을 든 채 손수건으로 눈물을 훔치며 어디론가 들어가고 있다. 박물관의 설명에 따르면 그는 튤립 투기로 빚더미에 앉아 법정에 끌려가는 것이다. 법정 안에도 손수건을 얼굴에 대고 우는 원숭이가 있다. 이제는 가치 없는 튤립을 무슨 미련이 남았는지 손에 꼭 쥔 채로 말이다. 더 멀리 오른쪽 묘지에는 장례 행렬도 보인다. 아마 튤립 값 폭락으로 빚더미에 앉아서 스스로 목숨을 끊었거나 화병에 걸려 숨을 거둔 원숭이의 운구 행렬일 것이다.

얀 브뢰헬은 튤립 투기자들을 멍청한 원숭이로 그려 조롱한 것이다.

4. 튤립 광풍의 휴유증 – 바니타스(헛됨) 정물화

튤립 광풍이 휩쓸고 간 한 세대 후에 플랑드르 출신의 프랑스 화가 필리프 드 샹파뉴(Philippe de Champaigne, 1602~1674)는 튤립이 해골과 모래시계와 함께 등장하는 섬뜩한 그림을 그렸다.

이 그림은 ‘바니타스(Vanitas)’ 정물화의 일종으로, 바니타스는 라틴어로 ‘헛됨’을 의미한다.

이 장르의 정물화에는 ‘메멘토 모리’, 즉 ‘죽음을 기억하라’라고 외치는 해골이 거의 반드시 등장한다. 또, 시시각각 죽음이 다가오고 있음을 상기시키는 모래시계가 여러 사치스러운 물건들과 함께 등장한다. 그래서 인간이면 누구나 죽음을 피할 수 없고, 그런 죽음 앞에서는 부귀영화도 다 헛되고 부질없다는 메시지를 던지는 것이다.

보통 바니타스 정물화에는 네덜란드 화가 다비트 바일리(David Bailly, 1584~1657)의 작품처럼 해골과 모래시계 외에도 상징적인 사물이 더 많이 등장하곤 한다.

인간의 삶이 잠깐이고 덧없다는 것을 알려주는 비눗방울과 꺼진 초, 젊음이 오래가지 못한다는 것을 나타내는 시든 꽃 등은 바니타스 정물화의 단골 소재다. 그 밖에 금화와 진주, 공예품 등은 부귀를, 악기, 담뱃대, 조각, 책 등은 감각적 쾌락과 교양을 상징하는데, 이들은 모두 죽음으로 덧없어질 허영의 사물들이다.

그런데 샹파뉴의 그림에는 이런 사물이 하나도 없고 오로지 튤립 한 송이가 있을 뿐이다. 샹파뉴는 한 세대 전 튤립 광풍의 이야기를 듣고 그 모든 부와 교양과 허영의 상징으로 튤립 하나면 충분하다고 생각했을지도 모를 일이다.

또 하나의 대표적인 사례가 100년 후 벌어진 영국의 남해회사 거품 사건(South Sea Bubble)이다.

5. 튤립 광풍의 후예 – 영국 남해회사 버블 사건

18세기 초 영국 정부는 에스파냐 계승 전쟁의 비용을 대느라 국채를 남발했고, 그 이자 부담으로 허덕이고 있었다. 그러자 1711년 설립된 남해회사가 국채의 상당량을 사들여 정부 재정 부담을 줄이는 대신, 정부로부터 에스파냐령 남아메리카와의 무역독점권을 받아 가졌다. 남아메리카 무역으로 큰 이익을 거두면 정부 부채 값을 메우고도 남으리라고 생각한 것이다.

그러나 실제로 남아메리카 무역의 성과는 그저 그랬다. 그럼에도 1720년에 남해회사가 국채 전액을 인수하겠다는 제안서를 의회에 내자, 영국 국민은 남해회사가 남아메리카 무역으로 엄청난 이익을 낼 것으로 생각하게 됐다. 그래서 막대한 배당금을 받으리라는 환상에 빠져 앞다투어 그 주식을 샀다. 덕분에 1월 주당 128파운드였던 주가는 8월에 1,000파운드로 수직 상승했다.

그러나 주가가 정점을 찍은 후 회사에 대한 불안이 파급됐다. 결국 사업 내용이 부실한 것으로 밝혀지면서, 사람들은 투매를 시작했다. 주가는 폭락해서 12월에 124파운드에 이르렀다. 이렇게 남해회사에 투자했다가 돈을 날린 사람들 중에는 위대한 과학자 아이작 뉴턴(Isac Newton, 1642~1727)도 있었다! 2만 파운드를 날린 뉴턴은 돌아서며 이렇게 투덜거렸다고 한다. “천체의 움직임은 계산할 수 있지만 사람들의 광기는 예측하지 못하겠다”고.

풍자적이고 교훈적인 그림과 판화로 유명한 영국 화가 윌리엄 호가스(William Hogarth, 1697~1764)는 남해회사 사건(사우시스 버블)을 다룬 그림을 그렸다.

그의 상징적 풍자화는 꽤 끔찍하다. 그림 왼쪽에서는 악마가 행운의 여신의 사지를 절단해 던지는데, 군중은 그 고기에 하이에나처럼 달려든다. 그림 가운데에는 각계각층의 사람들이 악마의 회전목마를 타고 놀아난다. 그 와중에, 그림 오른쪽에서는 의인화된 정직이 수레바퀴에 묶여 이기심에게 고문을 당한다. 그리고 의인화된 명예는 기둥에 묶여 악덕에게 채찍질을 당한다.

6. 세계 금융위기의 원흉은 부동산 버블

미국 연방준비제도이사회(FRB: Federal Reserve Board)는 경기 부양을 위해 2001년에 기준금리를 1%까지 낮췄다. 그러자 사람들이 낮은 금리로 돈을 빌려 주택을 사면서, 수요 증가로 주택 가격이 상승했다. 집값이 오르고 있으니 집을 사면 이익이라는 생각에 신용등급이 낮은 저소득층까지 금융회사에서 돈을 빌려 집을 샀다. 금융회사들 또한 높은 집값을 믿고 이런 저소득층에 대한 주택담보대출, 즉 서브프라임 모기지론(subprime mortgage loan)을 집값의 90% 이상 되는 액수로 남발했다.

그러나 경기 과열로 인해 인플레이션 문제가 심각해지자 FRB는 2004년 6월부터 2006년 6월까지 기준금리를 0.25%씩 17차례에 걸쳐 1%에서 5.25%로 인상했다. 대출로 집을 산 저소득층은 높아진 이자 부담을 감당하지 못해 연체를 거듭하게 됐다. 2007년에 이르러 서브프라임 모기지 연체율은 사상 최고인 16.31%를 기록했다. 그 와중에 집값은 하락했고 수많은 금융기관들이 대출금을 제대로 회수하지 못하게 됐다.

그 결과 2007년 4월부터 주택담보대출 전문 회사들이 줄줄이 파산을 신청했고, 이러한 서브프라임 모기지를 증권화해서 거래하던 대형 금융회사들도 파산에 이르게 됐다.

80년대 일본의 금리는 낮게 유지되었고, 부동산 가격은 55년부터 꾸준히 오르는 상태였다. 1985~1990년 도쿄를 포함한 6대 도시 평균 지가는 3.7배 급등했다. 그러자 일본 중앙은행이 버블 확장을 막기 위해 정책 금리를 올렸다. 이자 부담을 감당하지 못한 사람들이 다시 부동산을 팔면서 1991년 이후 10년에 걸쳐 집값은 60% 폭락했다.

경제용어 : 투기(speculation)

투기와 투자(investment)의 차이점은, 투기가 장기적 미래소득에 대한 확신 없이 오히려 불확실성을 이용해 일종의 모험적 매매를 해 일시적 차익만을 노리는 행위인 데 반해, 투자는 장기적이거나 규칙적인 미래소득에 대한 합리적인 기대를 바탕으로 한 행위라는 것이다

5. 왕의 연인, 백과사전과 경제학을 후원하다 - 계몽주의 시대와 중농주의

1. 퐁파두르 부인의 책상 위에 놓인 백과사전

모리스 캉탱 드 라투르(Maurice Quentin de La Tour, 1704~1788)가 그린 프랑스 왕 루이 15세를 사로잡은 여인 퐁파두르 후작부인(Marquise de Pompadour, 1721~1764)의 초상화를 보자.

로코코 :: 1720년 무렵부터 1770년경까지 유행했던 유럽의 예술양식으로서 프랑스를 중심으로 독일과 오스트리아에서 성행했다. 로코코란 말은 패각(貝殼) 모양의 장식을 의미하는 프랑스어 로카이유(rocaille)에서 유래된 것이다.

처음에 로코코라는 말은 당시의 귀족계층을 위해 고안된 장식양식 내지 공예품을 가리키는 의미로 사용되다가 나중에는 프랑스 미술, 나아가서는 유럽미술 전반에 걸쳐 나타나는 일정한 양식을 의미하는 개념이 되었다. 오늘날 로코코는 어원상의 조소적(嘲笑的)인 의미가 아니라, 독자적인 형식과 이에 대응하는 창조적·자율적 가치를 가진 미술 양식을 가리키는 의미로 사용되고 있다. 로코코는 전(前)시대의 바로크 미술이 즐겨 쓰던 부정형(不定形)이나 유동적인 조형 요소를 계승하고 있기 때문에 어떤 측면에서는 바로크의 연장이라고 생각할 수도 있다. 다만 바로크가 지녔던 충만한 생동감이나 장중한 위압감은 로코코 시대에 접어들어 세련미나 화려한 유희적 정조로 바뀌게 된 것이 큰 차이에 해당한다. 그러니까 바로크가 남성적·의지적이라면, 로코코는 여성적·감각적인 데서 그 특징을 찾을 수 있다.

로코코 양식의 특징은 루이 15세의 궁정취미를 반영한 섬세하고 우아한 곡선적 장식이 특징이며 특히 실내 장식, 가구, 금은세공 등에 주로 이용되었다. 로코코 양식의 특색은 장식 미술, 특히 실내장식이나 가구류의 장식에 가장 현저하게 나타난다. 건축가들은 당시의 살롱 문화를 배경 삼아 로코코 특유의 곡선을 활용하여 실내공간 자체를 원형(타원형 또는 다각형)이 만들어내는 아름다운 선으로 처리하고 각 단면의 연결부분에도 분절이 드러나 보이지 않는 구조를 고안해냈다. 바로크가 지닌 중후성이나 오만성과 구별되는, 경쾌하고 화려한 취향으로 규정되는 로코코의 특색은 회화적이고 평면적인 성격에서 찾을 수 있다.

로코코의 실내장식은 실내에 있는 그림·조각·공예·거울 등의 모든 요소들을 하나의 기조 위에 통합하고자 하는 것이었기에 그 특색은 공예품에도 그대로 적용되었다. 가구나 집기류는 모두 경쾌하고 우아한 형태와 무늬들로 만들어지고, 자기(瓷器)에도 지나친 도안화를 피하는 대신 인간이나 식물 형태의 자연스러운 무늬가 활용되었다.

화화 분야의 경우, 이 시대는 귀족들만이 아니라 서민층에도 회화취미가 침투하여 전람회(살롱)를 통하여 화가와 대중의 교류가 이루어지기 시작하는 시점이었다. 엄격한 데생을 주장하는 푸생파(구파)와 색채의 중요성을 강조하는 루벤스파(신파)의 대립 과정에서 신파가 승리를 거두면서 경쾌한 필치와 풍요한 색채, 화려한 구도와 정서적인 표현방식 등의 요소가 나타나게 된다. 이들에 의해 색조가 밝고 부드러운 색조 감각의 파스텔화가 애호되면서 독립된 회화 형식으로 발전하게 되었다. 로코코조(調)는 와토의 「키테라섬의 순례」(1717)에서부터 비롯되어 부셰와 그의 제자 프라고나르 등에 의해 더욱 발전해나갔다. 샤르댕의 실내화와 정물화, 그뢰즈의 교훈화, 베르네의 풍경화가 유명하다. 조각의 경우, J.B.피갈과 E.M.팔코네를 들 수 있다.

로코코 시대의 문학은 에로틱하고 냉소적이며 윤리적 경향을 띠었다. 로코코는 문학의 경우, 과도한 문장의 수식으로 안정감을 잃은 시문(詩文)이나 문체를 '로코코 취미'라고 부르면서 경멸적 의미로 사용하는 경우도 있다.

[네이버 지식백과] 로코코 [Rococo, Rokoko] (문학비평용어사전, 2006. 1. 30., 국학자료원)

그녀는 한낱 왕의 정부(情婦)가 아니라 당시 많은 학자와 예술가들의 강력한 후원자였다.

그녀의 주요 후원 업적 중 하나가 이 그림에 숨어 있기도 하다. 바로 서가 오른쪽에 꽂혀 있는 묵직해 보이는 책이다. 이 책의 등에는 금박글씨로 ‘앙시클로페디(Enciclopédie)’, 즉 ‘백과전서’라고 선명하게 적혀 있다. 백과전서는 그때까지 이루어진 과학적 발견을 포함한 다양한 학문, 예술, 기술의 지식을, 드니 디드로(Denis Diderot, 1713~1784)를 비롯한 당대의 학자들이 계몽주의적 신념으로 모아서 엮은 것이었다.

계몽주의는 통일된 사상은 아니었지만, 대체적으로 ‘자연’, ‘이성’, ‘진보’ 등의 단어로 설명할 수 있다. 계몽주의 사상가들은 자연과 세계가 기계적 법칙으로 움직이고 있으며, 그 법칙의 진실은 결코 신만이 아실 일이 아니라 인간의 이성으로 접근할 수 있다고 생각했다. 또 인간 본성을 포함한 자연의 법칙을 파악함으로써 개인과 사회가 더 나은 방향으로 진보할 수 있다고 믿었다.

따라서 백과전서에는 기존의 신학에 도전하는 부분이 많을 수밖에 없었다. 그래서 그때까지만 해도 권력을 어느 정도 지니고 있던 교회의 반발을 사서 한때 발행 금지를 당하기도 했다. 하지만 그런 와중에도 1751과 72년 사이에 도판을 포함한 30여 권의 백과전서 초판이 발행됐다. 볼테르, 장 자크 루소 등 당대의 지성인들이 편찬에 참여했는데, 그중에 프랑수아 케네(François Quesnay, 1694~1774)라는 의사도 있었다.

2. 퐁파두르 부인의 주치의였던 케네, 중농주의 학파를 창시

케네는 퐁파두르 부인의 주치의로서, 의학뿐만 아니라 경제에도 관심이 많았다. 그는 당시 왕과 경제 관료들을 지배하고 있던 중상주의 사상이 못마땅했다. 중상주의자들은, 국가의 부는 금ㆍ은 화폐 보유량에 달려 있으며, 금ㆍ은을 획득하기 위해 무역흑자를 지속하는 것이 무엇보다도 중요하다고 여겼다. 그래서 상업과 제조업을 중시하고, 일부 상업과 제조업 길드에 특혜를 주어 육성했으며, 보호무역을 고수했다.

문제는 중상주의 정책이 국왕의 부였지, 국민의 부가 아니었다는 점이다. 특혜를 받은 몇몇 상공업 길드는 번영을 누렸으나 농민은 고질적인 기근과 높은 세금에 시달리고 있었다. 중상주의 정책하의 유럽 각국은 앞다투어 보호무역을 하고 식민지를 넓히려 애쓰면서 서로 충돌이 불가피했다. 그 연이은 전쟁의 비용은 고스란히 농민의 세금 부담으로 전가됐다.

이 상황에서 케네는 부가 화폐 축적이 아닌 실물 생산에서 나오며, 그것도 농업 생산에서만 나온다고 보았다. 자연으로부터 곡물, 과일 등의 원료를 얻는 데서만 투입된 것 이상의 가치가 창출된다는 것이 그의 견해였다. 그 원료를 가공해 상품으로 만드는 제조업은 가치 형태를 바꾸는 것뿐이고, 또 그 상품을 사고파는 상업은 그 가치를 분배하는 것뿐이라는 것이다. 그래서 그는 상공업자는 ‘비생산적 계급’이라고 보았으며, 토지와 농업만이 부의 원천이라고 생각했다.

케네의 생각은 공업과 상업이 원활하게 돌아가야만 농업에 자본이 투입될 수 있다는 것이었다. 그러려면 지나친 규제와 보호무역이 사라지고 당시의 갖가지 무거운 세금이 줄어야 했다. 그는 퐁파두르 부인의 후원으로 중농주의(重農主義, Physiocracy)라는 학파를 창시했는데, Physiocracy의 뜻은 ‘자연이 지배한다’였다.

3. 중농주의가 근대경제학에 미친 영향

농업만이 부를 창출한다는 케네의 생각은 이후에 제조업과 유통, 기타 서비스 활동에서도 새롭게 추가되는 부, 즉 부가가치(value added)가 발생한다고 보는 근대경제학에 의해 밀려났다. 현대에 한 나라의 경제수준을 나타내는 대표적 지표로 사용되는 국내총생산(GDP: gross domestic product)은 일정 기간 동안 농업, 제조업, 서비스업 등 모든 산업에서 발생한 이러한 부가가치의 총합이다.

부가가치 :: ‘산출액-중간투입액(원료비)=총부가가치’다. 여기에는 제조에 필요한 기구나 기계가 닳는 것, 즉 ‘고정자본소모’는 고려하고 있지 않다. 이것까지 고려하면 ‘산출액-중간투입액-고정자본소모=순부가가치’다. 국내총생산은 국내에서 발생한 총부가가치의 합을 말한다.

부가 금ㆍ은 획득이 아닌 생산에서 나온다는 생각과, 되도록 정부 간섭과 각종 규제를 줄이는 방향으로 가야 한다는 자유방임주의는 근대경제학의 아버지 애덤 스미스에게 영향을 미쳤다. 자유방임주의를 요약하는 유명한 구호 ‘레세 페르(laissez faire0’도 스미스 이전에 중농학파가 먼저 외친 것이었다. ‘레세 페르’는 한마디로 ‘내버려 두라’는 말이다.

케네를 비롯한 중농학파는 최초의 체계화된 경제학자라 할만했다. 케네는 1758년에 농민, 지주, 상공업자 간의 가치 순환을 나타내는 ‘경제표(Tableau économique)’를 발표했다.

중농주의 학자들은 전반적으로 세금을 줄이거나 폐지해야 한다고 주장했다. 반면에 유일하게 징세를 해야 할 대상으로 지주들을 지목했다. 그들의 이론대로라면 토지와 농업만이 투입 이상의 가치인 순생산, 즉 부를 창출하는데, 그 부가 지대地代의 형태로 지주들에게 돌아오니 말이다. 그렇다고 중농학파가 혁명적 반항아들이었던 것은 아니다. 그들은 동시에 토지 소유자가 지대를 받을 권리를 인정했으니까.

그럼에도 불구하고 이 주장은 당시의 앙시앵 레짐(Ancien Régime), 즉 구체제하에서 많은 땅을 소유하고도 면세 특권을 누리고 있던 제1신분 성직자와 제2신분 귀족을 심히 불쾌하게 했다. 반면에 제3신분에 속하는 이들, 특히 이런 신사상에 밝고 전문 기술과 지식으로 어느 정도 부와 힘을 축적했으나 여전히 차별받던 부르주아지(bourgeoisie), 즉 시민계급에게 큰 환영을 받았다.

4. 샤르댕의 그림에 스며있는 시민계급의 계몽주의

장 바티스트 시메옹 샤르댕(Jean-Baptiste-Siméon Chardin, 1699~1779)은 시민계급과 서민의 일상을 차분한 색조와 미묘한 빛의 섬세한 묘사, 단정한 구도를 통해 소박한 기품을 지닌 장면으로 그려냈다.

백과사전 출판을 주도한 디도르는 최초의 본격적인 미술평론가로 여겨지기도 한다. 그는 샤르댕을 극찬했다. 샤르댕의 담담하면서도 날카로운 관찰이 담긴 그림이 무엇보다도 “자연과 그 진실 그 자체”이기 때문에 훌륭하다고 평가했다. 반면에 당대 귀족들에게 인기 최고였던 프랑수아 부셰(François Boucher, 1703~1770)의 그림들에 대해서는 비난을 퍼부었다.

부셰는 백과전서를 후원한 퐁파두르 후작부인에게서도 많은 지지를 얻어서 그녀의 초상화를 여러 번 그렸다. 그러나 디드로는 그의 작품에 아주 신랄했다.

분명히 아름답고 사랑스러운 그림이지만, 딱 봐도 실제 농촌 목동들의 생활과는 한참 거리가 멀다. 부셰의 아가씨는 진짜 양치기가 아니라 양치기 흉내를 내는 것에 불과하다. 현실의 전원이 아니라 도시 귀족의 유희적 환상일 뿐인 것이다.

또 이 여자 양치기가 가슴이 많이 파인 옷을 입고 나른한 자세를 취하고 있는 것도 디드로에게는 거슬렸을 것이다. 그는 부셰의 그림들, 특히 누드화가 이전 세대 화가들의 누드화보다도 더 퇴폐적이라고 비난하면서 “이 사람은 오로지 젖가슴과 엉덩이를 보여주기 위해서 붓을 든다”고 빈정댔다.

디드로에게 있어서 미술 비평의 중요한 기준은 사실성과 도덕성이었다. 그런 디드로가 특히 좋아했을 만한 그림이 샤르댕의 〈가정교사〉다.

이 그림이야말로 디드로가 원했던 시민계급의 계몽주의적이고 건전한 생활을 보여주는 것이었다. 게다가 샤르댕은 이 장면을 요란하거나 설교조로 표현하지 않고 담담하고도 정감 있게 나타내 현대인에게도 지속적으로 어필하고 있다.

5. 귀족의 반발로 실패한 튀르고의 중농주의 정책

케네의 영향을 받은 학자 안느 로베르 자크 튀르고(Anne-Robert-Jacques Turgot, 1727~1787)가 재무총감의 자리에 올랐다. 그는 1776년에 특권 길드를 없애고 부역을 폐지하며 지주들에게서 세금을 걷는 중농주의적 안이 포함된 개혁 조치를 내놓았다.

하지만 귀족의 엄청난 반발로 튀르고는 개혁안을 내놓은 지 불과 몇 달 만에 해임됐다. 그리고 12년 후 프랑스는 대혁명의 소용돌이에 휩싸였다.

경제용어 : 레세 페르(Laissez faire)

직역하면 ‘그대로 내버려 두라’는 뜻의 프랑스어로 대개 ‘자유방임주의(自由放任主義)’로 의역된다. 개인과 사회의 경제 생활에서 정부의 간섭과 규제를 최소화하자는 사상과 정책을 말한다.

프랑스 중농주의 경제학자들에게서 기원했으며 그 후 영국에서 애덤 스미스를 비롯한 고전파 경제학자들의 지지를 얻으며 발전했다. 스미스는 『국부론』(1776)에서 개인의 이익을 추구하는 자유로운 경제활동이 ‘보이지 않는 손(시장 메커니즘의 기능)’에 의해 부의 가장 효율적인 배분을 실현하며, 결국 개인이 속한 사회를 위한 최선의 결과로 귀결된다고 보았다.

중농주의 학자들에 있어서나, 스미스에 있어서나, 자유방임주의는 결코 전지적일 수 없는 정부가 자원 배분에 개입해서 오히려 불필요한 곳에 과다 자원이 가게 한다든지, 필요한 곳에 자원이 제대로 가지 못하게 하는 등 부작용을 낳는 것에 반대하는 것이었다. 또한 정부의 각종 규제가 정부와 결탁한 독점기업, 또는 담합기업을 만들어내는 데 저항하는 것이기도 했다.

이것은 19세기 산업화된 서구 국가들의 지배적 이념이 되었고, 1870년대에 그 인기가 절정에 달했다. 그러나 아이로니컬하게도 19세기 말 기업 활동의 자유가 독점기업을 등장시켜 오히려 기업의 자유로운 경쟁을 해치는 상황이 나타났다. 자유방임주의에서의 빈부 격차의 확대 또한 문제였다. 결국 1920년대 말 미국발 대공황(The Great Depression)을 기점으로 정부의 적절한 규제와 간섭을 인정하는 케인스 경제학(Keynesian economics)과 수정자본주의가 자본주의 국가들의 지배적 정책 이념으로 떠오르게 되었다.

1970년대 세계 불황에 이르러 케인스 경제학의 한계가 지적되면서 다시 레세 페르 정신을 기반으로 한 신자유주의(Neoliberalism)가 대두하게 되었으나, 2008년 세계 경제위기와 함께 신자유주의가 강하게 공격받으면서 자유방임주의는 다시 약화되고 있다.

경제용어 : 경제표(Tableau Économique)

중농주의의 주창자 프랑수아 케네가 만든 도표. 그는 사회 구성원을 실제 순생산을 하는 농부 계급, 순생산의 원천인 토지를 보유한 지주 계급(제1신분 사제와 제2신분 귀족 포함), 그리고 그가 비생산 계급이라고 생각한 상공업자로 나누었다. 그리고 이 세 가지 계급 사이에서 생산물이 어떻게 생산되고 교환되고 분배되면서, 자본이 순환 재생산되는가를 하나의 표로 만든 것이다.

농업만이 순생산, 즉 부를 창출한다는 케네의 생각은 이후에 오류로 지적되었다. 그러나 경제표는 경제학을 처음으로 하나의 과학으로 발전시킨 증거이며, 이후 20세기 러시아 출신 미국 경제학자 바실리 W. 레온티예프(Wassily W. Leontief, 1906~1999)의 유명한 산업연관표에 영향을 미쳤다.

6. 혁명적 속도에 매혹된 화가와 학자 - 산업혁명과 애덤스미스의 고전파 경제학

1. 터너의 그림 속 증기선에 끌려가는 범선

영국 낭만주의 풍경화의 거장 조지프 말로드 윌리엄 터너Joseph Mallord William Turner, 1775~1851의 그림 〈전함 테메레르The Fighting Temeraire〉 이야기다.

범선과 증기선 중 어느 쪽이 전함 테메레르일까? 이 그림의 원제는 ‘해체를 위해 최후의 정박지로 이끌려가는 전함 테메레르’다. 저 장엄하지만 빛이 바랜 듯 희끄무레한 범선이 테메레르인 것이다. 증기선은 그것을 끌고 가는 예인선이고.

테메레르는 1805년 트라팔가르 해전(Battle of Trafalgar)에서 크게 활약해서 영국 국민의 사랑을 받던 전함이었다. 그러나 이 배도 증기선의 시대가 도래하면서 결국 1838년 해체의 운명을 맞게 된다. 그 소식을 접한 터너는 템스강에 나가 이 노장(老將)의 장례 행렬과도 같은 모습을 지켜봤다.

트라팔가르 해전 :: 1805년 호레이쇼 넬슨 제독이 이끄는 영국 함대가 프랑스-에스파냐 연합 함대를 에스파냐 남서쪽 끝의 트라팔가르 곶 앞바다에서 격파한 해전이다. 이 해전으로 나폴레옹의 영국 침공 시도는 좌절되었다.

따라서 〈전함 테메레르〉는 기본적으로 실제 사건을 묘사한 그림이다. 하지만 그림을 소장한 런던 내셔널 갤러리에 따르면, 원래 이 범선이 이끌려간 곳은 서쪽이었으므로 석양을 등지고 있는 것은 불가능하다고 한다. 낭만주의(Romanticism) 화가 터너는 당시 자신이 느꼈던 벅찬 감정을 저녁놀의 장려한 빛과 대기의 떨림으로 드러내는 동시에 범선이 증기선을 앞세우고 드라마틱하게 등장하도록 장면을 재구성한 것이다. 사실을 바탕으로 하면서도 마치 하나의 알레고리같은 작품, 즉 저물어가는 옛 문명과 떠오르는 새로운 기계문명을 상징적으로 보여주는 듯한 그림을 만들어냈다.

알레고리 :: 문학이나 미술에서 추상적인 개념들을 구체적인 형상을 빌려 의인화하거나 은유하면서, 그렇게 의인화된 인물들이나 은유된 사물들로 하나의 이야기 혹은 하나의 이미지를 구성한 것.

수평선 위로 기울어진 태양은 전함 테메레르의 과거의 영광과 현재의 쇠락을 말해주는 듯하다. 그 석양이 불그레한 금빛으로 물들인 구름은 마치 죽은 노장을 위해 쏘아 올려진 예포의 포연처럼 대기 중으로 퍼진다. 그리고 증기선이 뿜어내는 불 같은 연기는 그 석양의 마지막 빛과 대구를 이루며 새 시대의 시작을 알린다. 바로 영국의 산업혁명9Industrial Revolution) 시대 말이다.

2. 증기기관, 산업혁명을 견인하다

산업혁명은 좁은 의미로 영국에서 1780년부터 1840년까지 일어난 대규모 산업화를 가리킨다.

영국은 18세기부터 그 여건이 만들어지고 있었는데, 이미 봉건사회적 길드가 공장제 수공업으로 전환됐고, 또 농업의 대형화에 따라 몰락한 군소 농민들이 도시의 노동자로 몰려오고 있었다. 게다가 식민지 개척으로 면화를 포함한 풍부한 자원이 해외에서 들어오고 있었고 해외시장이 커지고 있었다.

이런 상황에서 18세기 후반에 새로운 방적기가 연이어 발명되면서 본격적인 공장 시대가 열렸다. 기계 제작에 필요한 철을 가공하는 제철업과 제철을 위한 석탄산업이 발전했으며, 마침내 제임스 와트가 증기기관을 발명하기에 이르렀다. 증기기관으로 대규모 기계를 돌릴 수 있게 됐을 뿐만 아니라, 증기선과 증기기관차가 나타나 운송의 혁신이 일어났던 것이다.

여러 평론가들은 〈전함 테메레르〉가 위대한 옛것에 대한 향수와 새로운 기계문명에 대한 거부감을 담고 있다고 설명한다. 드높은 돛대를 단 창백한 범선 테메레르는 마치 몰락했으나 여전히 기품 있는 왕족처럼 숭고하고 영적으로 묘사된 반면에, 그것을 끌고 가는 시커먼 증기선은 마치 천박한 신흥 세력처럼 속되고 물질적인 모습으로 묘사돼 있다는 것이다.

하지만 터너의 또 다른 유명한 그림 〈비, 증기, 속도〉를 보면 그렇다고만 단정할 수 없다.

3. 기차놀이가 낳은 걸작〈비, 증기, 속도〉

터너를 강력히 지지했던 유력 예술·사회평론가 존 러스킨(John Ruskin, 1819~1900)에 따르면, 〈비, 증기, 속도〉는 터너가 기차를 보면서 그린 게 아니라, 기차를 타본 다음 그 인상을 바깥에서 본 시점으로 재구성해서 그린 것이라고 한다.

런던 토박이 터너는 ‘시골 영감’은 아니었지만 이 그림이 그려질 당시 이미 영감님이긴 했다. 그는 어느 비 오는 날 기차를 타고 가면서, 차창 밖 풍경이 열차의 빠른 속도로 인해 쭉쭉 늘어나고 흔들리고, 빗줄기 속에서 어그러지며 빛과 뒤섞이는 것을 봤다. 또 차창 밖으로 머리를 내밀어 바람으로 그 속도를 느꼈다. 현대의 우리에게는 일상적인 이미지와 느낌이지만 당시 사람들에게는 충격적일 수밖에 없었다. 터너는 그 새로운 감각적 경험을 젊은이들 못지않게 온몸으로 받아들여 혁신적인 그림으로 그려냈던 것이다.

〈비, 증기, 속도〉의 과장된 원근법은 그림의 주인공인 증기기관차가 더욱 극적으로 속도감 있게 모습을 드러내게 해준다. 빗줄기와 안개를 뚫고 나타나는 기차의 불빛을 보고 있으면 증기기관의 굉음까지 귀에 들릴 듯 박진감이 넘친다. 고전주의 풍경화들과 달리 거친 붓질로 묘사된 빛과 대기의 떨림이 역동성과 속도감을 더해 준다.

이 그림이 증기기관차와 새로운 기계문명에 대해 두려움과 거부감을 드러내는지, 반대로 흥미와 끌림을 나타내는지 애매하다고 평론가들은 말한다. 터너를 지지한 러스킨 같은 경우에는 산업혁명에 강한 반감을 갖고 있었다. 그래서 이 그림에 대해서도 ‘참으로 추한 소재’를 애써 잘 다뤘다고 할 정도였다. 하지만 터너는 그전부터 동적인 에너지에 관심이 많았고, 또 굳이 기차를 타보고 이 그림을 그렸다는 걸 보면, 새로운 탈것이 주는 속도감과 에너지에 매혹되지 않았나 싶다.

4. 산업혁명, 기계와 분업이 가져온 속도의 혁명

산업혁명은 곧 속도의 혁명이기도 했다. 이것을 거론한 대표적인 학자로 프랑스의 사회·문화평론가 폴 비릴리오(Paul Virilio, 1932~)가 있다. 그는 인류의 역사와 미래를 분석하는 데 있어서 ‘속도’를 핵심 관건으로 보고 ‘드로몰로지(Dromologie: 질주학, 경주학 등으로 번역된다)’라는 이론을 선보였다.

비릴리오의 이론에 특히 영감을 준 것은 중국의 고전 군사학서 『손자병법(孫子兵法)』(BC 5~6세기 추정)이었다. 손자의 유명한 경구 중 하나가 이것 아닌가. “큰 것이 작은 것을 잡아먹는 것이 아니라, 빠른 것이 느린 것을 잡아먹는 법이다.” 비릴리오에 따르면, 인류 역사의 각종 전쟁·봉기·혁명은 이동의 자유와 속도의 패권을 두고 경쟁하고 투쟁하는 과정이며, 그래서 가속화와 함께 실질적인 공간과 권력이 재편되는 과정이다. 그에게 있어서 산업혁명 또한 폭발적인 가속화의 사건이었다.

독일의 경제사학자 페터 보르샤이트(Peter Borscheid, 1949~) 역시 속도를 관건으로 역사를 설명했는데, 약간 다르게 스피드(speed)보다 페이스9pace) 혹은 템포(tempo)에 주목했다. 그는 산업혁명이 일어나면서 페이스의 가속화가 일종의 바이러스처럼 ─ 그는 이것을 ‘템포 바이러스(Das Tempo-Virus)’라고 부른다 ─ 운송과 공업 생산부터 일상생활과 예술에까지 파고들게 되었다고 말한다.

이런 생각들을 바탕으로 볼 때, 산업혁명은 증기기관차와 증기선 등으로 인한 운송 속도의 혁명과, 공장 기계 도입으로 인한 생산 속도의 혁명뿐만 아니라 분업으로 시간을 절약하는 데 따른 속도의 혁명까지 아우른다고 할 수 있다.

스미스는 고전 『국부론(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)』(1776)에서, 그 전까지 금·은 화폐를 축적하는 것이 부라고 생각한 중상주의를 배격하면서, 부의 원천은 노동에 의한 생산이라고 했다. 그리고 부의 증진은 노동생산성의 개선으로 이루어지며, 노동생산성은 분업을 통해 개선된다고 했다.

스미스는 『국부론』 제1편 1장부터 분업에 관한 이야기로 시작한다. 그는 핀 공장을 예로 든다. 숙련되지 않은 사람은 하루 핀 1개를 제작할 수 있고, 숙련된 사람은 하루 20개를 제작할 수 있다. 그러나 핀 제작 과정을 몇 단계의 전문 작업으로 분화한 공장에서는 분업과 협업을 통해 노동자 10명이 하루 4만 8천 개의 핀을 생산해낸다.

“노동자 개개인의 솜씨가 향상되고, 한 작업에서 다른 작업으로 옮길 때 잃는 시간이 절약되며, 단순한 일에 집중하던 노동자들이 그 일을 좀더 쉽고 빨리 해낼 수 있는 기계를 발명하기 때문”이라고 스미스는 말한다. 이렇게 분업으로 생산 속도가 빨라지는 것이다.

스미스는 공장뿐만 아니라 사회 전체에서의 분업에 대해서도 이야기한다. 현대 사회의 직업과 학문 세분화를 예견한 셈이다. 스미스의 시대에는 아직 경제학도 철학의 일부였으며, 정치학, 사회학 등 모든 분야가 다 철학으로 뭉뚱그려져 있는 상태였다.

사회가 진보하면서, 다른 직업들과 마찬가지로, 철학과 사색도 특정 시민계급의 주요하거나 유일한 직업이 되었다. 또 다른 직업들과 마찬가지로, 이것도 여러 다양한 분야로 세분되어 … 기능 증진과 시간 절약을 가져왔다. 각 개인이 자기의 독자적인 분야에서 더욱 전문가가 되고 전체적으로 더 많은 일을 해내어 전문 지식의 양도 상당히 증가되었다. 이런 분업의 결과로 모든 분야에서 생산물이 대폭 증가해서, 잘 통치되는 사회에서는 최저 계층 사람들까지 보편적 부를 누릴 수 있게 된다.

- 『국부론』중에서

5. 애덤 스미스 – 분업을 촉진하는 것은 시장경제

노동의 분업이 생기도록 한 원동력은 무엇인가? 그것이 바로 자유로운 시장경제(free market economy)다. 스미스는 『국부론』 제1편 제2장에서 다음과 같은 유명한 구절로 분업이 생기는 원리를 설명한다.

분업은 … 인간 본성의 어떤 성향, 즉 어떤 것을 다른 것과 거래하고 교환하고 교역하려는 성향이 낳은, 매우 점진적이면서도 필연적인 결과이다. (중략) 인간은 거의 언제나 동료의 도움을 필요로 하는데, 그 도움을 동료의 자비심에 기대하는 것은 헛수고다. 그보다는 오히려 그들의 자기애를 자극해서 자신을 도와주는 것이 그들에게도 이익이 된다는 것을 보여주는 편이 효과적이다. 남에게 어떤 거래를 제의하는 사람은 누구나 내가 원하는 그것을 주시오, 그러면 당신이 원하는 이것을 주겠소’라고 하며, 이와 같은 방법으로 우리가 필요로 하는 다른 사람의 호의 대부분을 얻게 되는 것이다.

우리가 저녁 식사를 마련할 수 있는 것은 푸줏간, 술집, 빵집 주인의 자비심이 아니라, 자신의 이익에 대한 그들의 관심 때문이다. 우리가 호소하는 것은 그들의 자비심이 아니라 그들의 자기애이며, 우리가 말하는 것은 우리의 필요가 아니라 그들 자신의 이익이다.

즉 스미스가 말하는 것은 개개인의 이기심이 경제행위의 동기이며, 이런 경제행위는 그 유명한 ‘보이지 않는 손invisible hand’, 즉 시장 메커니즘의 기능에 의해 조화되어서 궁극적으로는 모두에게 이익이 된다는 것이다. 시장의 자유로운 교환과 거래가 보장되는 사회에서는 개개인이 필요한 것을 스스로 다 생산하지 않아도 되니 좀더 효율적인 생산을 위해 자연스럽게 사회적 분업을 하게 되고, 그 결과 노동생산성이 향상된다는 것이다.

노동생산성의 개선은 곧 부의 총량의 증가로 이어진다. 그 경우, “잘 통치되는 사회에서는 최저 계층 사람들까지 보편적 부를 누릴 수 있게 된다”는 게 스미스의 생각이었다. ‘잘 통치되는 사회’란 시장 기능이 원활하게 돌아가고 부당한 약탈이 방지되는 사회다. 그는 시장경제가 발달한 유럽 국가의 소박한 농부가 그 나라 대표 부자만큼의 생활수준은 누리지 못하더라도, 1만 명의 노예를 거느린 아프리카 추장보다 훨씬 높은 수준의 생활을 한다고 했다. 또한 그 농부와 아프리카 추장 사이의 생활수준 차이가, 그 농부와 그 나라 대표 부자 사이의 생활수준 차이보다 훨씬 크다고 역설했다.

이렇게 볼 때, 시장이 커지면 커질수록 분업은 더욱 활발해지고 그만큼 노동생산성이 향상되어 부의 총량이 증가한다. 이런 맥락에서 스미스는 서로 다른 지역을 하나의 큰 시장으로 묶을 수 있는 자유무역을 지지했고 중상주의적 보호무역을 배격했던 것이다.

이런 자유주의적 고전파 경제학은 산업혁명으로 성장한 신흥 산업자본가들에게 적극적으로 받아들여졌다. 그들이 기존의 지배층인 귀족과 지주 계급을 압도하면서, 중상주의적 보호와 통제 정책이 무너지고 자유방임주의와 자유무역 정책이 주류를 이루게 된다. 그리고 자본가와 임금노동자 계급이 사회의 중요한 두 축을 형성하면서 자본주의 사회가 성립한다.

6. 분업의 부작용도 통찰했던 애덤 스미스

오늘날, 시장의 기능을 무한히 신뢰하고 정부의 시장 개입을 강력히 비판하는 신자유주의자(Neoliberalist)들에게 ‘애덤 스미스 넥타이를 맸다’라는 표현을 쓰곤 한다. 1980년대 미국 레이건 정부 관리들의 패션에서 비롯된 표현이다. 그들은 신자유주의적 경제 정책을 내세우면서, 그 신념의 표시로 스미스의 옆모습이 패턴으로 들어간 넥타이를 실제로 매고 다녔던 것이다.

놀랍게도 스미스는 『국부론』 제5편에서 분업의 부작용과 이것을 보완할 정부 정책에 대해서 이야기했다.

분업이 진행됨에 따라 노동으로 생활하는 사람들, 즉 대다수 사람들은 한두 가지밖에 안 되는 극히 단순한 작업만 하게 된다. 그 결과 인간은 더 이상 불가능할 정도로 우둔하고 무지해진다 … 오히려 수렵민이나 유목민으로 구성된 소위 야만적인 사회에서는 각자가 다양한 일을 해야 하고, 늘 발생하는 어려움을 해결하기 위해 자신의 능력을 발휘하고 방편을 고안해야 한다. 그래서 사람들의 창의력이 살아 있게 되고 문명사회 하층민처럼 졸고 있는 듯한 우매함에 빠지는 것을 피할 수 있다 … 문명사회에서는 사회가 어느 정도 지위나 재산이 있는 사람들보다 일반인의 교육에 더 많은 배려를 해야 한다. 전체 국민에게 기본 교육이 가능하게 해야 하고 장려해야 하며 나아가 의무화하는 것도 가능하다.

물론 스미스는 기본적으로 레세 페르, 즉 정부가 시장이 자유롭게 돌아가도록 놔두어야 한다고 생각했고, 그 생각을 설득력 있게 널리 전파한 장본인이다. 그러나 그는 또 정부가 공공 의무 교육을 실시하는 등 여전히 할 일이 많다고 생각했다. 그가 정부가 할 일로 꼽은 것들은 도로·운하 같은 공공 기간시설 제공부터 심지어 사치세 도입까지 있었다. 이것을 지적하며 허버트 스타인(Herbert Stein, 1916~1999)이나 경제사상사 책 『세속의 철학자들』(1953)로 유명한 로버트 하일브로너(Robert Heilbroner, 1919~2005) 같은 경제학자들은 “애덤 스미스는 애덤 스미스 넥타이를 매지 않았다”라고 잘라 말한다.

스미스는 공공예술 또한 지지했다. “그림과 시, 음악, 무용을 통해, 또 모든 종류의 연극과 전시를 통해, 사람들을 즐겁게 하고 기분전환 시켜주어, 사람들이 남을 헐뜯다 스스로 비천해지는 꼴이 되지 않게 해줄 수 있다”라고 그는 주장했다.

스미스가 이렇게 여러 가지 보완책을 제시했음에도 불구하고, 그가 우려한 분업의 부작용은 곧 현실이 되고 말았다. 초기 자본주의의 열악한 노동조건 속에서 ‘문명사회 하층민이 한두 가지밖에 안 되는 극히 단순한 작업을 반복하다 우매함에 빠지는’ 일이 실제로 광범위하게 일어난 것이다. 예술가들은 곧 하층 노동자의 비참한 상태에 대한 분노를 예술을 통해 표출하기 시작했다. 대표적인 예가 사실주의(Realism) 화가들이다.

7. 터너의 후예이지 산업 혁명이 낳은 예술가들 - 인상파

터너의 뒤를 이어 속도에 매혹된 일군의 화가들도 있었는데, 그들은 미술사의 혁명적 존재인 프랑스 인상주의(Impressionism) 화가들이었다. 보르샤이트는 템포의 가속화가 19세기 후반 인상주의 화가들의 빠른 붓질에까지 영향을 미쳤다고 말한다. 이들이 빠르게 붓을 놀릴 수밖에 없었던 이유는 햇빛에 따라 시시각각 변하는 세상의 그 찰나적 모습을 시각기관이 인지하는 대로 화폭에 잡아놓기 위해서였다. 인상주의의 리더 클로드 모네(Claude Monet, 1840~1926)는 직접적으로 터너의 영향을 받았다. 1870~71년 프랑스-프로이센 전쟁 기간 동안 강제 징집을 피해 런던에 머무르면서 터너의 작품들을 접했던 것이다. 저명한 미술사학자 에른스트 곰브리치(Ernst Hans Josef Gombrich, 1902~2005)는 이렇게 말한다.

터너의 작품들은 모네에게 회화의 주제보다는 빛과 대기의 효과가 가지는 마술적인 힘이 더 중요하다는 확신을 주게 되었다.

그런 터너의 영향이 강하게 드러나는 것이 모네가 1877년부터 78년에 걸쳐 그린 〈생 라자르 역〉 연작이다.

곰브리치의 말대로 모네는 무엇보다도 “연기처럼 솟아오르는 증기 위로 유리 지붕을 통해 흘러드는 빛의 효과와 그런 혼란 속에 모습을 드러내고 있는 기관차와 객차의 모습에 관심이 있었다”.

모네는 이 철도역을 마음껏 그리기 위해 전략을 좀 썼다고 한다. 동료 인상주의 화가 피에르 오귀스트 르누아르(Pierre-Auguste Renoir, 1841~1919)에 따르면, 그때까지만 해도 가난한 젊은 화가에 불과했던 모네는 일부러 가장 좋은 옷을 입고 레이스 커프스를 달고 금장 지팡이를 휘두르며 역으로 갔다고 한다. 그러고는 역장에게 잔뜩 폼을 잡으며 자신은 아티스트인데 이 역을 그리고 싶다고 말했다는 것이다. 역장은 예술에 대해 아는 게 없었지만, 동시에 그걸 들킬까 봐 두려워하는 사람이었다. 그래서 군말 없이 승낙하고 모네를 위해 플랫폼을 폐쇄하고 기차가 계속 수증기를 뿜어내게까지 해주었다는 것이다.

기차와 철도역 자체가 근대적인 속도의 산물인 데다가, 햇빛과 기관차의 증기가 대기와 뒤섞이며 시시각각 변하는 기차역의 ‘인상’을 그대로 담아내기 위해 모네는 혁명적으로 빠른 붓질로 그림을 그려냈다. 그 빠른 속도에는 자연히 활기와 역동성이 수반됐다.

또 다른 인상주의 화가 카미유 피사로(Camille Pissarro, 1830~1903) 역시 빠른 붓질로 산업혁명의 산물인 공장을 그렸다.

그보다 한 세대 앞서는 프랑스 바르비종(Barbizon)파의 화가 장 바티스트 카미유 코로(Jean-Baptiste Camille Corot, 1796-1875)의 공장 그림과 비교해보자.

이 두 개의 공장 그림의 결정적인 차이는 증기기관이 만들어내는 굴뚝 연기뿐만 아니라 그 속도와 역동성에 있다.

경제용어 : 보이지 않는 손(Incisible Hand)

스미스는 각 경제주체가 시장가격을 지표로 자유롭고 책임 있는 경제활동을 수행한다면, 경쟁 관계가 전체적인 조화로 발전하고, 혼란이 질서로 나아가게 된다고 보았다. 그러므로 기본적으로는 ‘자유방임주의’, 즉 정부가 이런 시장 메커니즘에 함부로 끼어들지 말고 내버려 두어야 한다는 생각이 강했다.

그러나 시장 경제가 발전하면서 시장 역시 효율적인 자원 배분에 실패하는 경우가 속속 드러나기 시작했다. 우선, 시장이 제대로 돌아가려면 완전 경쟁이 보장되어야 한다. 그러나 19세기 말 기업 활동의 자유가 급격한 기술 진보와 자본 축적을 가져오면서 그에 힘입어 탄생한 독점기업이 오히려 시장의 자유로운 경쟁을 해치는 아이로니컬한 상황이 나타나게 됐다. 또한 어떤 경제주체의 행위가, 예를 들어 오염 물질의 배출 등이, 시장을 통하지 않고 다른 경제주체에게 직접 영향을 미치는 외부효과(external effect)가 목격되기 시작했다. 이것은 시장만으로는 해결할 수 없는 문제다.

그리고 무엇보다도, 시장이 한 균형에서 새로운 균형으로 가는 과정이 이론만큼 유연하고 신속하지 않다는 문제점이 드러났다. 여건이 변화할 때 시장이 새로운 균형 가격과 수량에 유연하고 신속하게 도달해야만 각 경제주체가 새로운 균형 가격을 지표로 삼아 합리적인 의사 결정을 할 수 있다. 그러나 실제로는 그렇지 못할 때가 많다는 게 문제였다. 물론 이론상 결국 장기적으로는 균형에 이르게 되지만, 존 메이너드 케인스가 “장기적으로는 우리 모두 죽고 없잖아.(In the long run we are all dead.)”라고 재치 있게 비웃었듯이, 마냥 균형이 달성되기를 기다릴 수 없는 것이었다.

이러한 시장에 대한 불신이 결정적으로 폭발한 것은 1929년 미국발 대공황이었다. 결국 정부의 적절한 규제와 간섭을 인정하는 케인스 경제학과 수정자본주의가 대두하게 되었다.

이 계통의 대표적인 경제학자인 밀턴 프리드먼(Milton Friedman, 1912~2006)은 케인스의 ‘장기적으로는 우리 모두 죽고 없다’와 겨룰 만한 재치 있는 말로 ‘샤워실의 바보(fool in shower)’ 이야기를 했다. 샤워꼭지를 온수에 맞춰놓고 틀어도 처음에는 찬물이 나오기 마련인데, 조금 기다리면 될 걸, 바보는 더 온수 쪽으로 꼭지를 확 틀었다가, 너무 뜨거운 물이 나오면 다시 냉수 쪽으로 꼭지를 확 틀었다가 하기를 반복한다는 것이다. 시장 균형을 기다리지 못하고 정부가 쓸데없이 개입할 때의 문제를 비유한 것이다. 나중에 대공황에 관해 설명하겠지만, 이들은 대공황 역시 사실 시장의 실패가 아니라 정부 개입 때문이었다고 주장한다.

재미있는 미술사 이야기·1 인상파 화가들의 일요일 오후

ο 이젤과 팔레트를 들고 전원으로 간 도심의 화가들

클로드 모네의 작품 중에는 ‘아르장퇴유(Argenteuil)’라는 파리 근교의 지명이 등장하는 그림이 많다. 이곳은 파리인들의 인기 주말 여행지여서 모네도 곧잘 찾았고, 1871년부터 78년까지는 아예 이곳에서 살았기 때문이다. 그 시기의 그림 중에 〈아르장퇴유의 철도교〉가 있다.

강의 푸른 잔물결 위로 하얀 돛을 단 작은 보트 둘이 한가롭게 떠 있고, 그들 위로 다리가 서 있다. 막 기차가 지나가는 참이어서, 기차가 뿜어내는 연기가 하늘에 뜬 옅은 구름과 뒤섞인다.

크리스토프 하인리히 같은 평론가들은 이 그림이 오히려 근대 문명에 대한 예찬을 담고 있다고 본다. 19세기 중반부터 이런 기차가 파리와 아르장퇴유 같은 파리 교외를 한 시간 이내 거리로 연결하게 됐다. 그 덕분에 도심의 가난한 화가들도 이젤과 팔레트를 싸 들고 쉽사리 전원으로 나가서 그림을 그릴 수 있게 됐고, 그 점이 모네를 매혹했다는 것이다.

19세기 후반에는 기차가 대중교통 수단이 됐고, 또 노동조건의 개선으로 도시 노동자들도 약간의 여유가 생겼기 때문에 최소한 일요일 하루라도 가까운 교외에 나갈 수 있게 됐다. 이렇게 노동자부터 중산층까지 다양한 계층의 사람들이 섞여서 도시 근교 전원에서 여가를 즐기는 모습에서 어떤 이들은 새로운 아르카디아(arcadia: 전원적 낙원)의 가능성을 보았다. 물론 산업화 이전을 유토피아로 생각하는 사람들은 도시인의 유흥지로 전락한 교외가 아닌, 순수한 전원 속에서 농민들이 일과 여가의 구분이 없이 평화롭게 일하던 시대가 훨씬 좋았다고 비판했지만 말이다.

교외의 자연 못지않게 그곳에서 여가를 즐기는 사람들의 ‘현대적 풍경’이 모네를 포함한 인상주의 화가들의 흥미를 끌었다. 이렇게 인상주의 미술은 일단 주제 면에서 근대의 변화와 밀접한 관계가 있다. 게다가 기법 면에서도 근대의 기술적 발전과 관련이 있다.

ο 빛을 받아 시시각각 변하는 물의 모습을 그린 모네

1842년 휴대용 튜브 물감이 발명되지 않았다면 야외 작업은 결코 쉽지 않았을 것이다. 19세기 전반까지만 해도 야외에서 연필이나 초크로 스케치를 하는 화가들은 많았어도 유화를 그리는 화가는 거의 없었다. 유화 물감을 들고 나가는 것이 너무나 번거로웠기 때문이다.

모네는 튜브 물감을 들고 1873년에 르아브르 항구로 나가서 유명한 〈일출-인상〉을 그렸다.

비평가 루이 르로이는 “덜 된 벽지도 이 그림보다는 완성도가 있겠다”고 악평했다. 그는 이 그림에 완성된 작품은 없고 제목 그대로 인상만 있으니 ‘인상주의’라고 불러주겠다고 했다.

모네는 아르장퇴유에서 낡은 보트를 하나 사서 조그만 수상 아틀리에로 꾸미고, 그것을 타고 다니면서 빛과 물이 변하는 모습을 연구했다. 튜브 물감이 없었다면 이것도 불가능했으리라.모네를 만나러 아르장퇴유에 놀러 온 에두아르 마네는 그 모습을 흥미롭게 지켜보다 그림으로 남기기도 했다.

이 그림에서 모네는 보트에 앉아 건너편 강둑을 그리는 중이다. 작은 선실 입구에 앉아 있는 것은 모네의 아내 카미유다.

피에르 오귀스트 르누아르의 〈그네〉는 몽마르트르의 한 공원에서 주머니 가벼운 파리 젊은이들이 여가를 보내는 모습과 그들의 소박한 즐거움을 묘사하고 있다. 나뭇잎 사이로 비치는 햇빛과 나뭇잎의 그늘이 인물들의 옷 위로 점처럼 떨어진다.

빛과 그림자로 물든 여인의 하얀 드레스를 보고 있으면 저절로 화창한 날 숲을 거닐 때 느낄 수 있는, 그 나뭇잎 사이로 쏟아지는 따스한 빛과 나뭇잎의 서늘한 그림자 속 어지럽고 황홀한 감각이 살아난다.

ο 근대 소시민의 여가에 대한 예찬

르누아르의 그림에는 근대 소시민의 여가에 대한 예찬이 담겨 있다.

도시 근교에서 여가를 즐기는 사람들을 묘사한 작품 중 가장 장대한 것은 32세의 나이로 요절한 화가 조르주 쇠라(Georges Seurat, 1859~1891)가 그린 〈그랑드자트 섬의 일요일 오후〉다.

파리 근교 센 강의 섬 그랑드자트(La Grande Jatte)에 소풍 나온 다양한 계급의 남녀노소가 등장한다. 이 그림은 실제로 볼 때가 화집에서 보는 것보다 훨씬 감동적인 것으로도 유명하다. 실제로 볼 때 그림 표면 전체에 빛이 어른거린다. 여러 원색의 무수한 작은 점들이 촘촘히 붙어 있어 관람자의 눈에서 혼합되기 때문이다. 쇠라의 선배 인상주의 화가들도 색을 섞어 탁하게 만드는 것을 피하고 원색에 가까운 붓 터치를 병치시키는 방법을 사용했지만, 쇠라는 거기에서 한발 더 나아가 이런 점묘법(pointillism)을 썼다. 이것은 당시 화학이 발달했고 또 쇠라가 그것에 관심을 가지면서 가능했던 것이다. 비평가 펠릭스 페네옹은 이것을 신인상주의(Neo-Impressionism)이라고 했다.

그런데 쇠라의 그림 속 인물들은 유난히 감정 없이 뻣뻣하게 그려져 있다. 쇠라를 좋아했던 무정부주의 비평가들은 이것이 중산층의 틀에 박히고 속물적인 여가의 이상을 풍자하는 것이라고 생각했다.

7. 초상화의 주인공이 된 부르주아지 - 자본주의와 시민계급의 성장

1. 앵그르가 그린 화려한 여인의 신분은?

퐁파두르 후작부인의 초상화는 로코코 스타일로 형태와 색채가 부드럽고 나른한 분위기인 반면, 이 그림은 윤곽선이 뚜렷하고 단정하며 화면 전체가 매끄러운 느낌이다. 보석과 드레스는 그 촉감이 느껴질 정도로 사실적으로 정밀하게 그려져 있다.

반면에 여인의 얼굴과 팔은 살아 숨 쉬는 사람이라기보다는 설화석고(alabaster) 조각상처럼 묘사돼 있다. 이 그림을 그린 화가는 장 오귀스트 도미니크 앵그르(Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1780~1867). 고대 그리스로마 미학과 그것을 이어받은 르네상스 고전주의자들에게서 깊은 영감을 받아 그가 살던 19세기에 재탄생시킨 신고전주의(Neoclassicism) 화가다.

헤르쿨라네움(Herculaneum) :: AD 79년 베수비우스 화산의 폭발로 폼페이와 함께 매몰된 고대 도시.

앵그르는 현대에도 신고전주의 미술의 대표자로 기억되며, 이미19세기 중반에도 프랑스에서 가장 잘나가는 화가 중 하나였다. 이 그림의 주인공인 마담 무아테시에(Madame Moitessier)는 공무원의 딸이었으며, 은행가이자 레이스 거래업자인 무아테시에의 부인이었다. 귀족이 아닌 부르주아(bourgeois) 계급인 것이다.

프랑스 혁명 이후 귀족 계급은 쉽게 물러서지 않고 왕정복고(1815~30) 때 세력 회복을 시도했지만, 대세는 산업화의 진행으로 더욱 경제력을 얻은 부르주아지에게 기울고 있었다.

대혁명 이후의 프랑스나 산업혁명 와중의 영국 등에서는 ‘사장님의 사모님’이 후작부인 못지않게 화려한 모습으로 초상화에 나타나게 된다.

2. 부르주아지가 정치·경제·문화의 중심 세력으로 떠올랐다

앵그르가 〈마담 무아테시에〉보다 30여 년 전에 그린 초상화로 자크 루이 르블랑과 그의 아내 마담 르블랑도 역시 부유한 부르주아 계급이었다.

르블랑 부부는 나폴레옹 보나파르트의 누이동생인 엘리자가 이탈리아 토스카나 지역의 영주로 봉해졌을 때 그녀 밑에서 관리와 비서로 일했다. 그들은 나폴레옹이 1814~15년 몰락하고 엘리자가 1820년 세상을 뜬 후에도 그대로 이탈리아에 머무르고 있다가 그곳에 유학 온 앵그르를 만나 이 초상화를 그리게 했다.

르블랑 부부는 나폴레옹 일가를 추억하고 있지만 그 일가가 몰락한 뒤에도 상관없이 당당한 모습으로 초상화에 나타난다. 이런 생각은 서구에서 18세기 말에 이르러서야 본격적으로 나타난 것이었다.

그 전까지는 개인이 국왕 또는 교황을 정점으로 하는 숙명적인 계급구조의 한 부분에 불과하다는 생각이 강했다. 그러다가 계몽주의의 확산, 자유시장경제의 발달, 시민혁명 등으로 개인의 정체성에 대한 생각이 변하게 됐다. 개인은 천부(天賦)의 권리를 지닌 독립된 시민으로서, 자신의 몸과 정신과 운명의 주인이라는 생각이 대두하게 된 것이다. 물론 19세기까지만 해도 그 개인이 오직 백인 남성, 그것도 주로 부르주아 계급 이상의 백인 남성만이라는 한계가 있었지만.

3. 고대 그리스로마에 대한 열광과 신고전주의

대혁명을 성취한 부르주아지는 자신들을 고대 민주주의를 꽃피운 그리스 시민들과 동일시했다. 그래서 고대 그리스 복식에서 따온 엠파이어 스타일 드레스가 대유행했던 것이다. 또한 미술계는 고대 그리스로마 예술처럼 단정한 윤곽에 비례와 균형을 중시하고, 이상적인 미를 추구한 그림들과 조각들이 지배했다. 소재 면에서도 고대 그리스로마의 역사를 다룬 그림들이 인기를 얻었다.

19세기 이전 그림들은 주로 신화의 낭만적이고 에로틱한 에피소드들을 다뤘다. 반면에 대혁명 직후 그림들은 당시 활발하게 발굴되던 고대 유적을 바탕으로 좀더 치밀한 고증을 해서 웅장한 전쟁 장면이나 정치적 일화를 극적으로 나타내곤 했다. 앵그르의 스승인 자크 루이 다비드(Jacques-Louis David, 1748~1825)가 바로 이런 그림들에 뛰어났는데, 〈사비니 여인들의 중재〉가 대표적인 예다.

전설에 따르면 로마를 세운 젊은 로물루스와 귀족들은 적당한 배필을 구하지 못하자 이웃 사비니(Sabini) 부족의 처녀들을 납치해서 아내로 삼았다. 분노한 사비니의 남자들이 딸들과 누이들을 내놓으라고 했지만, 로마인들은 이미 혼인을 했으니 어쩔 수 없다고 버텼다. 이렇게 티격태격하다가 두어 해가 흐른 후 마침내 사비니인들이 총공격을 감행해서 전쟁이 벌어졌다.

한편 이미 로마인들과의 사이에서 자식까지 낳은 사비니 여인들은 어느 편도 다치기를 원하지 않았다. 그래서 여인들은 자식들을 들쳐 업은 채 로마군과 사비니군이 대치하고 있는 전쟁터 한가운데로 뛰어 들어가 제발 화해하라고 눈물로 호소했다. 결국 마음이 움직인 양편의 남자들은 화해하고 동맹을 맺게 됐다고 한다. 다비드의 그림은 사비니 여인들이 전투를 중단시키는 극적인 장면을 묘사한 것이다.

그림 가운데에서 양팔을 벌린 여자가 로물루스의 아내 헤르실리아고, 그림 왼쪽에 턱수염 난 남자가 그녀의 아버지 타티우스이며, 오른쪽에 창을 들고 있는 남자가 로물루스다. 투구와 빨간 망토를 걸쳤지만, 정작 가릴 데는 안 가리고, 갑옷도 없이 거의 나체가 아닌가? 이것은 고대 그리스 조각에서 추구했던 것 같은 이상적인 인간 육체의 아름다움을 나타내기 위해서였다. 즉 신고전주의 미학의 표현인 것이다.

또 이 그림에는 정치적인 의미도 있다. 다비드는 프랑스 대혁명 이후의 혼란 상황에서 혁명 세력들 간의 화해와 안정을 바라는 마음에서 이 그림을 그렸다고 한다.

앵그르는 초상화보다 역사화가 훨씬 격이 높은 그림이라고 생각했다. 그건 당시 왕립 아카데미를 중심으로 제도화된 미술계에서 보편적인 생각이기도 했다. 당시 회화의 서열을 보면, 역사화가 가장 높은 대접을 받았다. 여기서 역사적 주제란 그리스로마 신화와 그리스도교 성서 이야기가지 포함하는 것이었다. 다음이 초상화였고, 그다음은 풍속화, 그다음은 풍경화, 그리고 정물화는 꼴찌였다.

그렇기 때문에, 앵그르가 처음에 은행가 무아테시에로부터 자기 부인을 그려달라는 청을 받았을 때는 퇴짜를 놓았었다고 한다. 르블랑 부부를 그리던 시절에는 아직 명성을 굳히기 전이고 경제적 여유가 없었기에 초상화 주문을 많이 받았지만, 무아테시에를 만났을 때에는 이미 완전히 성공한 노년의 화가였기 때문에 초상화 주문을 거절할 수 있었던 것이다. 그러나 그는 나중에 무아테시에 부인을 직접 보고 마음을 바꾸게 됐다. 그녀가 자신이 좋아하는 그리스로마 조각 같은 고전적 아름다움을 지니고 있었기 때문이었다.

4. 점점 사치스러워지는 초상화 속 부르주아지의 두 얼굴

대혁명 직후 19세기 초에는 엠파이어 스타일 드레스가 유행했었다. 이런 패션의 경향은 대혁명으로 쫓겨난 귀족들의 나른하고 향락적인 로코코 문화와 대조를 이루면서, 시민계급이 지향하는 산뜻하고 비교적 검소한 새 시대를 반영하는 것이었다. 치마폭이 좁은 엠파이어 드레스를 가지고는 로코코 시대만큼 의상에 사치를 부리기 힘들었으니까.

그러나 얼마 안 가서 19세기 중반에는 엠파이어 드레스 대신 다시 치마폭이 넓어진 로맨틱 스타일 드레스가 유행하게 된다. 이것은 시민계급이 부를 축적한 기득권 세력이 되어가는 시점과 묘하게 맞물린다. 마담 르블랑보다 훨씬 사치스러운 마담 무아테시에의 모습은 이제 완전히 기득권층으로 자리 잡은 부르주아지의 한 단면을 보여주는 셈이다.

부르주아지는 프랑스에선 정치혁명을, 영국에선 산업혁명을 주도하면서 낡은 신분 제도의 구속에 항거해 개인의 자유와 기본 인권, 민주주의를 최초로 폭넓게 전파했다. 그들은 또한 경제적 자유방임주의를 지지했는데, 이것 역시 전제군주와 결탁한 지주나 특혜 상공인들의 폭리에 항거하는 것이었다. 그러나 그들은 점차 기득권 계층이 되어 나중에는 노동자들을 억누르는 존재가 된다.

19세기 초중반 부르주아지가 지녔던 복합적 면모는 앵그르의 라이벌이었던 페르디낭 빅토르 외젠 들라크루아Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix, 1798~1863)의 〈민중을 이끄는 자유의 여신〉에도 드러난다.

5. 들라크루아의 〈민중을 이끄는 자유의 여신〉에 숨겨진 부르주아 코드

들라크루아는 신고전주의에 맞선 낭만주의 미술의 리더였다. 〈민중을 이끄는 자유의 여신〉만 보아도 빛과 색채가 윤곽선보다 눈에 띄고 동적인 에너지와 격정이 그림 전체에 휘몰아치는 것이, 앵그르의 정적이고 감정이 절제되고 윤곽선이 두드러진 그림들과 대조를 이룬다. 이 그림은 왕정복고 시대의 종말을 가져온 1830년 7월 혁명을 묘사한 것이다. 대혁명 때 단두대에서 처형된 루이 16세의 동생인 샤를 10세가 입헌군주제를 거부하고 의회 해산, 출판 자유 정지, 선거권 제한 등등의 반동 정책을 펴자 분노한 시민들이 봉기한 것이었다. 시민들은 바리케이드를 치고 3일간의 시가전을 벌인 끝에 샤를 10세 일파를 몰아내는 데 성공했다. 그리고 왕족이지만 입헌군주제와 자유주의를 지지해온 루이 필리프를 새 왕으로 맞았다.

바리케이드 :: 돌과 가구 등을 쌓아 올려 만든 바리케이드는 파리의 잦은 봉기에 수반된 시가전에 필수 요소였다. 1850년대 오스만의 도시 정비가 이루어지기 전까지 파리 시내의 도로들은 거의 다 협소했기 때문에 바리케이드로 쉽사리 차단할 수 있었고 그렇게 한 구역을 장악할 수 있었다.

이 그림은 당시의 시가전을 묘사하면서 ‘자유’를 의인화한 한 여성을 등장시켰다. 머리에는 고대부터 해방의 상징이었던 프리기아 모자를 썼고, 한 손에는 총검을, 다른 한 손에는 자유ㆍ평등ㆍ박애를 상징하는 삼색기를 들었다. 그녀가 굳이 풍만한 가슴을 드러낸 이유는 모성을 나타내기 위해서일 것이다. 즉 그녀는 자유의 의인화일 뿐만 아니라 모국 프랑스의 의인화이기도 한 것이다. 그녀의 발밑에는 시가전으로 사망한 사람들의 시신이 가득하다. 자유는 그냥 얻어지는 것이 아니라 투쟁과 피의 희생으로 성취된다는 알레고리다.

그런데 이런 알레고리는 어디까지나 엘리트 취향 ─ 과거에는 귀족의 전유물이었으며 이제 부르주아의 것이 된 엘리트 취향이다. 혁명을 격정적으로 묘사한 그림에 대해 다소 아이로니컬한 얘기지만 말이다. 자유를 여성으로 의인화한 것은 처참한 현실을 묘사한 그림에 신화적이고 낭만적인 분위기를 불어넣는다.

또한 이 그림에서 ‘자유’를 따르는 민중 중에 특히 돋보이는 것은 높은 실크해트를 쓴 부르주아지 청년이다. 이렇게 이 그림은 이때까지만 해도 혁명의 주축이 시민계급, 즉 부르주아지였다는 것을 보여준다. (이 청년이 들라크루아 자신을 묘사한 것이라는 설도 있었지만 요즘에는 그렇지 않다는 설이 더 유력하다.)

하지만 부르주아지는 자유를 쟁취하고 권력의 중심이 된 다음부터 더 이상 혁명을 이끌지 않게 되었고, 도리어 혁명을 두려워하고 나중에는 억누르게 되었다. 그들은 초기 자본주의가 낳은 열악한 노동조건 문제와 극심한 빈부 격차 등의 부작용을 방관했다. 또한 자유와 인권의 가치를 노동자층으로 확산시키는 데 소극적이었고, 일부 산업자본가들은 값싼 노동력을 얻기 위해 이를 방해하기도 했다. 영국의 경우 부르주아지는 1832년 선거법 개정으로 참정권을 보장받았지만, 노동자의 선거권은 인정되지 않아서 거친 차티스트 운동이 일어나게 됐다.

8. 이삭줍고, 기차 3등석 타고 - 노동자의 현실과 노동가치설

1. 밀레의〈이삭 줍기〉가 사회주의 선동 그림?

장 프랑수아 밀레Jean-François Millet, 1814~1875)의 〈이삭 줍기〉가 1857년 프랑스에서 처음 발표됐을 때, 선동적이고 불온한 그림이라는 비난을 들었다면 믿을 수 있겠는지?

일단 ‘이삭 줍기’라는 테마 자체가 당시에는 심상치 않게 받아들여졌다. 먼 옛날부터 추수가 끝난 뒤에 이삭을 줍고 다니는 사람은 자신의 농지가 없어서 주운 이삭으로 배를 채워야 하는 최하층 빈민이었다. 밭 주인이 추수 때 땅에 떨어진 이삭을 줍지 않고 이런 사람들을 위해 그냥 내버려 두는 게 일종의 원시 사회보장제도였다. 『구약성서』 ‘신명기’에 보면 “곡식을 거둘 때 이삭을 밭에 남긴 채 잊고 왔거든 그 이삭을 집으러 되돌아가지 말라. 그것은 떠돌이나 고아나 과부에게 돌아갈 몫이다.”라고 되어 있다.

그러니 밀레의 그림 속 여인들은 자기 밭에서 이삭을 줍는 것이 아니라 남의 밭에서 품을 팔고 품삯만으로는 모자라 이삭을 줍는 가난한 아낙네들일 것이다. 그들의 얼굴과 손은 땡볕 아래 고된 노동의 결과로 검붉게 그을렸고 거칠고 투박하다. 맨 왼쪽에 있는 여인은 이삭을 쥔 팔을 등에 댄 걸로 보아 허리가 아픈 모양이다.

그러나 이 여인들의 모습은 궁상맞거나 비참하게 그려져 있지 않다. 또한 17세기 네덜란드 풍속화 속에 우스꽝스럽게 묘사된 농민과도 다르고, 17∼18세기의 목가적 풍경화 속에 미화되어 나타난 유쾌한 농민들과도 다르다. 이 여인들은 그저 묵묵히 이삭을 주우며 자신과 가족을 위한 노동을 할 뿐이고, 그 담담한 모습에 일종의 숭고함마저 서려 있다. 그래서 오늘날의 우리는 이 그림이 그저 농민의 노동을 애정과 존경으로 담아낸 온화한 농촌화라고 생각하는 것이다.

그러나 당시의 보수적 부르주아 평론가들은 를 불편하게 여겼다. 일단 농민 여성이 “마치 운명의 세 여신처럼” 화면을 압도하며 무게 있게 등장하는 게 그들에게는 어딘지 위협적이었다. 게다가 이들의 굽힌 등 너머로 저 멀리 보이는 풍경이 문제였다.

거기에는 늦은 오후의 햇빛을 받아 황금색으로 풍요롭게 빛나는 곡식 낟가리들과 곡식을 분주히 나르는 일꾼들, 그들을 지휘하는 말 탄 감독관, 즉 지주의 대리인이 있다. 반면에 여인들은 기울어진 햇빛을 등지고 서서 어둑어둑해지는 밭에서 자잘한 이삭을 찾고 있지 않은가. 이 조용하면서도 드라마틱한 대조야말로 빈부 격차를 고발하고 농민과 노동자를 암묵적으로 선동하는 것이라고 당시 비평가들은 생각했던 것이다.

아마도 이 과민반응은 〈이삭 줍기〉가 나오기 10년 전인 1848년에 도시 노동자와 농민이 전면에 나선 2월 혁명이 일어났고, 그 뒤로도 시위와 봉기가 계속된 탓이었을 것이다. 그만큼 부르주아지와 노동자들의 갈등이 고조되어 있었던 것이다.

2. 밀레의 그림은 서정적 사실주의

마리 앙투아네트는 베르사유 별궁 안에 작은 농촌 마을을 꾸미고 스스로 양치기 여인 역을 하며 놀았다. 현실의 양치기 소녀는 바로 밀레의 그림에서 볼 수 있다.

밀레의 그림에서 소녀는 땡볕에 양을 몰고 다니느라 얼굴이 그을려 있고, 허름한 망토와 낡은 스커트에 뭉툭한 신발을 걸치고 있다. 이것이 밀레의 사실주의다. 밀레처럼 농촌에서 농민들과 함께 살며 그들의 생활을 유심히 지켜본 사람이 아니면 포착하기 힘든 섬세한 디테일이다.

밀레는 그 전에 파리에서 정식 미술 교육을 받고 한동안 파리에서 생활했으나 성공하지 못하고 곤궁한 생활을 했다. 그러다 1849년에 파리 근교 퐁텐블로 숲에 있는 작은 마을 바르비종으로 이주했다. 이곳에는 밀레처럼 싼 물가와 아름다운 풍경에 끌려 이주해 온 화가들이 이미 있었다. 그들과 밀레는 오늘날 바르비종파라고 불린다. 밀레는 이곳에 정착해서 농사를 지으며 그림을 그렸다.

그런데 ‘양치기 소녀’가 사실적이기만 한 것은 아니다. 양들의 복슬복슬한 등 위로 석양의 빛이 흐르면서 그림은 서정적이고 온화한 분위기에 잠긴다. 양들 앞에 서서 손을 모으고 고개를 숙인 소녀는 (사실 뜨개질을 하는 것이지만) 언뜻 기도를 하거나 명상에 잠긴 것처럼 보인다. 그 모습은 그리스도교의 익숙한 도상 ‘양 떼를 이끄는 선한 목자’를 연상시킨다. 그 때문인지 〈이삭 줍기〉에 질겁을 하던 보수적 평론가들도 이 그림에는 찬사를 던졌다고 한다.

그렇다고 밀레가 비현실적인 감상주의에 빠진 것은 아니다. 그의 그림이 오늘날까지 힘을 갖는 이유는, 자신이 직접 체험한 농민의 가난하고 고된 생활을 현실 그대로, 그러나 참담한 심정이나 울분 대신 농민에 대한 깊은 애정과 자연에 대한 서정, 종교적인 경건함을 담아서 묘사했기 때문이다. 그래서 오늘날의 우리는 이 작품에서 시적인 아름다움과 평화를 느낀다. 이것이 밀레가 사실주의 화가이면서도 낭만주의적이라고 불리는 이유다.

3.〈씨 뿌리는 사람〉을 다르게 해석한 반 고흐와 평론가들

후기 인상파의 거장 빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh, 1853~1890)는 밀레를 존경했고, 그의 여러 작품을 재해석한 그림들을 제작했다. 대표적인 것이 〈씨 뿌리는 사람〉인데, 같은 제목을 가진 밀레의 작품에서 영감을 받았다.

반 고흐는 밀레의 그림에서, 곡물이 씨앗으로 뿌려져 싹이 트고 자라나고 종국에는 베어져 다시 뿌려지는 씨앗의 순환을 읽었다. 나아가 자연과 인간의 삶의 순환을, 그것을 주관하는 신의 존재를, 그리고 신의 일을 닮은 농업의 신성함을 읽었다. 그래서 반 고흐는 자신의 〈씨 뿌리는 사람〉에서 그 상징적인 분위기를 강조했다. 저녁 태양의 노란색과 밭의 푸른색이 극적인 대비를 이루게 하면서, 햇살과 밭의 이랑을 모두 특유의 꿈틀거리는 듯한 붓질로 표현해 하늘과 대지를 관통하는 에너지의 흐름을 보여주어서 말이다.

반 고흐와 달리 19세기 중반 평론가들이 밀레의 〈씨 뿌리는 사람〉에서 본 것은 “혁명의 암시”였다. 전면에 커다랗게 부각된 농민이 단호하고 강한 동작을 보이는 게 그들에게는 위협적으로 느껴졌던 것이다. 아마 그 몸짓에서 시위 전단을 돌리며 혁명의 씨를 뿌리는 운동가들을 연상했던 게 아닌가 싶다.

하지만 밀레는 스스로 밝혔듯이 정치적인 사람이 아니었다. 1871년 일군의 노동자들과 사회주의자들이 파리를 점령하고 자치정부 (파리 코뮌Paris Commune0을 설립했을 때 예술가 연맹에 밀레의 이름을 넣었지만, 그 자신은 이의를 제기했다. 그는 정치적 의견을 뚜렷하게 나타낸 적이 없었다.

이처럼 부르주아 비평가들은 밀레를 경계의 눈으로 바라봤고, 사회주의자들은 밀레가 자신들 편이라 믿었지만, 밀레는 정치적이기보다 종교적인 화가였다고 인상주의 화가 카미유 피사로는 말한다.

4. 도미에, 싸움닭 시사 만화가로 출발

오노레 도미에Honoré Daumier, 1808~1879)는 쿠르베와 더불어 프랑스 사실주의 미술의 대표 화가로 교과서에 소개되곤 하지만, 생전에는 순수 화가보다 시사만화가로 훨씬 유명했다. 1830년부터 1847년까지 그는 오늘날로 치면 만평에 해당하는 풍자적인 석판화 수천 점을 시사 주간지들에 기고했다.

초기에 ‘싸움닭’ 도미에의 펜촉이 주로 향한 인물은 당시의 국왕 루이 필리프(Louis Philippe, 1773~1850)였다. 루이 필리프는 시민계급(부르주아지)이 주축이 된 1830년 7월 혁명을 통해 왕위에 오른 입헌군주였다. 하지만 도미에를 포함해서 공화제로서의 급진적 변화를 원한 이들에게는 못마땅한 존재였다

게다가 왕은 점점 쌓여가는 자본가들과 임금 노동자들의 갈등, 또 보수파와 진보파의 갈등을 제대로 조율하지 못했다. 프랑스의 경제 사정이 좋지 않은 것도 사정을 악화시켰다. 불경기 때문에 임금은 더욱 낮아졌고, 임금 인상과 선거권 확대를 요구하는 노동자들의 시위로 하루도 조용할 날이 없게 되었다. 그 와중에 왕은 더 보수적으로 변했다.

그런 루이 필리프를, 도미에는 16세기 풍자소설에 나오는 거인 왕 가르강튀아(Gargantua)로 묘사했다.

소시민(프티 부르주아지, petite bourgeoisie)과 노동자들에게서 짜낸 돈이 끊임없이 왕의 입으로 들어가 그의 배를 불리는 그림이다. 도미에는 이 그림 때문에 감옥까지 갔다 왔다.

사실 루이 필리프는 스스로가 혁명으로 왕위에 옹립된 만큼 처음에는 언론·출판의 자유에 우호적이었고 자신에 대한 풍자에도 관대한 편이었다. 하지만 왕은 도미에를 고발해서 6개월 징역을 살게 했다. 정확히는 2개월 감옥에 있었고, 나머지 4개월은 정신병원에 있었다. 루이 필리프는 ‘날 풍자하는 애들을 탄압하는 게 아니라, 얘들이 정신이 온전치 못해서 치료해주려는 거야’라는 메시지를 주고 싶어 했기 때문이다.

5. 〈3등석 객차〉애 담긴 노동자들에 대한 애정

그는 1840년대 후반부터 시사만화가보다 화가로서, 덜 냉소적인 드로잉과 석판화, 그리고 유화에 집중하기 시작했다. 그렇게 나온 것이 1860년대 중반의 ‘객차’ 시리즈다.

같은 기차에서도 〈3등석 객차〉와 〈1등석 객차〉 안 광경이 얼마나 다른지 보여주는 이 시리즈는 그 자체로 빈부 격차에 대한 절묘한 풍자이고, 도미에의 사회 비판의식이 여전히 날카롭다는 걸 보여준다.

〈3등석 객차〉에는 초라한 옷차림의 서민 승객 다수가 비좁게 꽉 들어차 있는 반면, 〈1등석 객차〉에는 잘 차려입은 부르주아 승객 소수가 각자 비교적 여유로운 공간을 차지하고 있다.

특이한 것은 도미에가 〈1등석 객차〉의 부르주아 승객을 별로 우스꽝스럽거나 속물적인 모습으로 나타내지 않았다는 것이다. 그의 예전 부르주아지 캐리커처에서처럼 만화적인 선을 사용하고 있지만, 예전과 같이 빈정거리는 과장이 없고 담담하게 묘사한 편이다. 그들이 와글와글한 〈3등석 객차〉의 승객과 달리 대화가 없고 각자 신문이나 창밖을 보면서 점잖은 자세를 유지하고 있다는 게 하나의 풍자일 수 있겠지만 말이다.

그리고 도미에의 〈3등석 객차〉로 말하자면, 인간에 대한 냉소적인 시각이 강했던 그의 예전 시사만화와 대조적으로 따뜻한 시선이 배어 있다. 그것을 반영해 화면 전체가 온화한 황갈색 톤에 잠겨 있다.

도미에는 성인 남성들을 뒤에 놓고 노동자 계급 중에서도 더욱 약자인 여성과 아이들로 구성된 한 가족을 전면에 두었다. 왁자지껄한 남성들과 달리 이들은 조용하다. 젊은 주부는 아기에게 젖을 물리는 것에 여념이 없고, 바구니를 든 할머니는 상념에 젖어 있다. 그 옆에 할머니에게 기대 잠든 어린 소년이 있다. 이들의 모습이 초라하지만 비천하지 않다는 점에서, 또한 당당히 그림의 중심을 이룬다는 점에서 밀레의 그림과 상통하는 데가 있다. 더구나 손을 모으고 명상에 잠긴 듯한 얼굴을 하고 있는 할머니는 밀레의 ‘양치기 소녀’가 나이 든 모습과도 같다.

이렇게 도미에는 일관되게 사회 비판의식을 가지고 인간을 그렸으나 그 표현 방식은 점차 변했다.

6. 노동자가 예술의 주인공이 된 정치경제적 배경

19세기 중반부터 예술가들과 저술가들이 노동자의 현실에 관심을 기울이고 그들을 문학과 예술의 주인공으로 전면에 내세우기 시작했다.

우선, 경제적으로 산업혁명이 일어나 공업 중심 사회가 되면서 국부國富의 측면에서 공장 노동과 노동생산성의 중요성이 부각되었다. 물론 고대와 중세의 농업 중심 사회에서도 노동이 중요했지만 그때는 부가 농지에서, 즉 자연에서 나오는 것이라는 생각이 강했고, 인간의 노력보다 신의 뜻에 달려 있다고 생각하기 일쑤였다. 또한 16세기부터 18세기 중반에 걸친 중상주의 시대에는 장사와 국제무역을 잘해서 금·은 화폐를 얼마나 축적하는지에 따라 국부가 결정된다고 생각하지 않았던가.

고전파 경제학의 창시자 애덤 스미스는 이런 생각을 배격했고, 부의 원천은 노동에 의한 생산이라고 했다. 그리고 부의 증진은 노동생산성의 개선으로 이루어지며, 노동생산성은 분업을 통해 개선된다고 했다. 그러면서 그는 막연한 노동가치설(labor theory of value)을 이야기하기도 했다.

산업혁명 이후에는 공장 노동으로 대표되는 노동과 노동생산성이 중요하게 떠오른 반면, 정작 공장 노동자의 처지는 열악하다는 것에서 문제가 제기되기 시작했다. 그런데 대부분의 경제사학자에 따르면, 사실 산업화 이전의 농업 및 가내수공업 노동자의 소득과 처우가 산업화 시대 공장 노동자보다 좋았다고는 결코 할 수 없었다. 그런데도 산업화 시대에 문제가 심각하게 부각된 것은 왜일까?

첫째는 집이나 작은 공장에서 수공업이나 간단한 기계를 가지고 제조업을 하는 것과 대규모 공장에서 분업 시스템으로 일하는 것이 근본적으로 달라서 노동자들의 삶의 방식까지 바꿔놓았고, 그게 저항감을 일으켰기 때문이었다.

산업화 전에는 가족이나 동료와 최소한의 인간적 유대를 맺으면서 여러 단계에 걸친 다양한 작업을 할 수 있었다. 노동 강도가 낮았던 것은 아니었고, 대가족과 길드 내에서 노동 착취와 학대도 종종 일어났지만 말이다. 그러나 산업화 이후에는 분업 시스템에 따라 특정 단계의 단순한 작업을 반복적으로 장시간 하지 않으면 안 되었다.

이것은 독일의 정치경제학자 카를 마르크스(Karl Heinrich Marx, 1818~1883)와 프리드리히 엥겔스(Friedrich Engels, 1820~1895)가 1848년 『공산당선언(Manifest der Kommunistischen Partei)』에서 외쳤듯이, “노동자가 기계의 부속품이 되어” 인간성과 개성이 박탈된다는 느낌을 주었다.

게다가 분업과 기계화로 각 단계의 작업이 단순화돼서 숙련되지 않은 노동자를 쓸 수 있게 되면서, 공장주들이 여성과 아동을 저임금에 고용하는 일이 많아졌다. 특히 아동노동은 산업혁명 시대의 가장 어둡고 추한 면이었다.

둘째는 인권 의식이 높아졌기 때문이었다. 19세기 들어 모든 인간이 자연권(natural rights)을 지닌다는 생각이 보편화됐다. 자연권 사상은 1776년 미국 「독립선언문(Declaration of Independence)」에 나오는 이 말로 요약될 수 있다.

모든 인간은 평등하게 창조되었고, 창조주로부터 다른 사람이 빼앗을 수 없는 일정 권리를 부여받았으며, 그 권리에는 생명, 자유, 그리고 행복 추구가 포함된다.

여기에는 바로 시민계급, 즉 부르주아지의 공헌이 있었다. 17~18세기 계몽주의 학자들에 의해 발달한 자연권 사상이 보편화된 것은 산업화로 힘을 키운 부르주아지가 시민혁명을 일으켜 성공했기 때문인 것이다. 그 후 사회가 혁명 이전으로 회귀하려는 시도를, 즉 출생에 따른 신분제도와 각종 자유의 구속으로 돌아가려는 끈질긴 시도를 가장 효과적으로 방해한 것은 자유시장경제의 발달이었다. 물론 부르주아 자본가들은 자연권 사상을 재깍재깍 노동자들과 여성에게 적용하지 않는 모순적 행태를 보여 문제를 폭발시켰다. 하지만 산업화 이전 시대에 노예나 농노나 수공업 길드에 고용된 노동자의 인권 문제가 제대로 이슈나 되었던 적이 있었던가?

그러니 세상의 모든 부조리와 해악이 자본주의라고도 불리는 자유시장 시스템과 산업화 때문에 생겼다고 믿는 것은 꽤나 단순한 생각이다. 자본주의를 증오한 마르크스도 그의 변증법적 유물론(dialectical materialism)에 입각해서, 공산주의 사회가 도래하기 위해서는 반드시 자본주의 사회가 선행해야 하며, 자본주의 사회가 그 이전 사회보다는 발전한 상태라고 했다.

7. 화가로서의 도미에, 2월 혁명을 그리다

마르크스와 엥겔스가 런던에서 『공산당선언』을 발표하고 나서 (영국에서였지만 처음에 독일어로 발표됐고 그 뒤 영어, 프랑스어 등으로 번역됐다.) 그 직후인 1848년 2월 하순, 프랑스에서는 다시 혁명이 일어났다. 마르크스와 엥겔스는 기뻐하며 프랑스로 향했고, 반대로 프랑스 국왕 루이 필리프는 망명하기 위해 영국으로 향해야 했다. 그런데 마르크스와 엥겔스의 바람처럼 이 혁명이 사회주의로 이어지지는 않았다. 4월 제헌의회를 구성하는 선거에서 급진적 사회주의자들이 모두 낙선했던 것이다.

그러나 노동자들의 권리에 진전이 있었다. 새로운 헌법에 따라 왕정이 끝나고 선거로 대통령을 선출하게 됐는데, 이때 보통선거 제도가 도입돼 노동자와 농민 계층의 남성도 선거권을 가지게 됐다.참고로 여성 선거권의 실현은 그 뒤로도 100년이나 걸렸다. 프랑스는 1789년 대혁명 때부터 여성들이 적극 혁명에 가담했음에도 불구하고 다른 서구 국가들보다도 더 늦게 여성 참정권을 인정했다. 도미에가 훗날 2월 혁명 당시를 회상하며 그린 그림 〈봉기〉를 보면, 들라크루아의 〈민중을 이끄는 자유의 여신〉과 달리, 이제 부르주아지가 아닌 노동자들이 혁명의 주체로 서 있음을 볼 수 있다.

불끈 쥔 오른손을 위로 쳐든 흰 셔츠의 이 사나이는 호전적이고 폭력적이라기보다, 자신과 동료의 힘든 처지를 절박하게 호소하고 있는 것으로 보인다. 뒤에 보이는 두 개의 건물과 그 사이에 있는 수많은 사람들의 머리는, 시위자들이 좁은 길을 가득 메우며 전진해왔다는 것을 보여준다.

8. 고전파 경제학과 마르크스 경제학의 노동가치설

부에 있어서 노동의 가치를 본격적으로 논한 사람은 애덤 스미스였다. 그는 『국부론』에서 생산물이 사용가치와 교환가치를 지닌다고 했다. 그리고 서로 다른 생산물의 교환가치는 그 생산물에 공통으로 투입된 것, 바로 노동을 기준으로 해서 정할 수 있다고 보았다. 이 교환가치를 화폐로 나타낸 게 가격이라는 것이다. 그러나 스미스는 어떤 상품의 가치가 전적으로 투입 노동량에 따라 결정된다고는 하지 않았다.

그의 다음 세대 고전파 경제학자인 데이비드 리카도(David Ricardo, 1772~1823)는 이 생각을 더 강하게 밀고 나갔다. 그는 몇몇 희소한 것들을 제외하고는 상품의 가치가 그 생산에 투입된 노동량에 따라 정해진다는 ‘노동가치설’을 폈다. 그는 또 직접 노동, 즉 상품 생산에 직접적으로 들어간 노동뿐만 아니라 간접 노동, 즉 생산에 필요한 공장 건물, 시설, 기계 등 고정자본9fixed capital)의 제조에 투입되었던 노동까지 함께 상품가치에 포함된다고 했다. 그는 상품가치에서 순수한 자본의 기여도는 6~7%에 불과하다고 보았다.

마르크스는 여기에서 더 나갔다. 그는 상품가치에서 (기계 같은 자본 또한 노동의 생산물이므로) 노동의 기여도가 100%라고 보았다. 즉 상품가치는 곧 그 생산에 투입된 노동가치다. 노동 또한 상품으로서 그 가치는 노동시간으로 측정된다. 그리고 가치(value)는 곧 가격(price)이어야 한다. 그러니 이런 논리에 따르면, 노동자들이 정당하게 임금을 받을 경우, 상품의 가격은 그 생산에 직접·간접적으로 관여한 노동자들이 일한 시간만큼 받는 임금과 일치해야 한다.

그렇다면 공장, 기계 등의 생산수단, 즉 자본을 소유한 자본가의 이윤은 대체 어디서 나온단 말인가? 바로 노동자를 착취하는 데서 온다는 게 마르크스의 생각이었다. 이것이 잉여가치(surplus value) 이론이다. 자본가들이 즐겨 쓰는 착취 방법으로 마르크스가 『자본론(Das Kapital)』(1867)에서 언급한 것은 실질 노동시간을 늘려 잉여노동이 발생하게 하는 것이다.

일단 노동가치설 자체가 말이 안 된다고 생각하면 다 의미가 없어진다. ‘상품 가격이 노동 투입량에 따라 정해진다고? 아무리 노동을 투입해도 시장에서 수요가 없으면 말짱 꽝인데? 가격이 확 낮아질 텐데?’라고 반문할 수 있는 것이다. ‘가치=시장가격’의 전제부터가 흔들리는 것이다. 게다가 가치 자체도 객관적으로 계산할 수 있을지 의문이다. 노동의 질과 수준을 고려하지 않고 노동가치가 노동시간으로 정해진다는 것에서부터 이의를 제기할 수 있다. 그래서 현대 주류 경제학에서는 노동가치설을 거의 인정하지 않는다.

마르크스의 시대인 19세기 중반이라고 해서 자본가들이 노동자를 착취하는 데 머리를 굴리는 외에는 시장 조사나 기술 혁신 등에 전혀 머리를 쓰지 않았다고 보기는 어렵다.

하지만 마르크스의 노동가치설과 잉여가치 이론이 그만큼 당시에 많은 자본가들이 교묘하게 잉여노동을 착취하고 있었던 현실에서 나왔다는 건 기억해둘 필요가 있겠다. 마르크스는 『자본론』 제10장에서 영국 정부 조사관들이 보고한 공장 노동시간 운영 실태를 예로 든다. 아침 6시부터 저녁 6시까지 아침 식사와 점심 식사 시간을 제외하고 10시간 반을 일하게 되어 있는 공장들을 조사하고 나서 조사관들이 한 말이다.

“사기꾼 같은 공장주들은 노동자들이 아침 6시 15분 전에 일을 시작하도록 해서 오후 6시 15분에 끝마친다. 또 아침 식사에 할당된 반시간의 처음과 마지막 5분씩을 떼어내고 점심에 할당된 1시간의 처음과 마지막 10분씩을 떼어낸다.”

마르크스는 또 도자기업 노동자들을 진료한 의사들의 말을 인용해서, 노동자들이 이른 나이부터 장시간 노동으로 인해 “발육이 부진하고, 체형이 뒤틀리고, 무기력하고, 일찍 늙고, 수명이 짧은” 비참한 실태에 대해 이야기한다. 영국의 ‘공장법(Factory Acts)’이 몇 차례 개정되어 노동시간 제한과 아동노동 부분 금지가 강화된 후에도 이 지경이었으니, 그 전에는 어땠는지 알 만하다.

경제용어 : 노동생산성(Labor productivity)

투입된 일정량의 노동과 그에 따라 얻어진 생산량과의 비율을 가리킨다. 노동량은 노동자의 수와 노동시간이 기준이다. 노동생산성이 향상되면 노동자의 수가 그대로이고 노동시간이 늘어나지 않은 상황에서도 생산량이 증가한다.

노동생산성은 노동자 개인의 평균 숙련도, 작업에 적용되는 사회 전반적인 기술 수준, 노동과 생산을 연결하는 시스템의 효율성 등에 영향을 받는다. 일찍이 애덤 스미스가 그런 시스템으로 분업의 중요성을 강조했고, 실제로 산업혁명 시대는 분업으로 인해 노동생산성이 급속히 증가한 시기이기도 했다.

노동생산성이 상승하면 제품 가격을 올리지 않아도 기업 이윤이 늘어난다. 그러므로 노사 간 임금 협상의 근거 자료로도 활용된다. 또한 한 나라의 국제경쟁력을 비교하는 데 중요한 잣대가 되기도 한다.

경제용어 : 노동가치설 vs 효용가치설 vs 가치무용론

노동가치설(labor theory of value)은 한 상품의 가치가 그 상품의 생산에 투입된 노동량에 따라 정해진다는 이론이다. 처음에 애덤 스미스와 데이비드 리카도 같은 고전파 경제학자들이 다루었고, 그들의 이론을 바탕으로 카를 마르크스가 본격적으로 발전시켜 독특한 이론으로 확립했다.

마르크스는 오로지 인간의 노동만이 가치를 창출한다고 보았으며, 상품 가치가 100이면 자본의 기여도는 0이고 노동의 기여도가 100이라고 보았다. 즉 상품 가치는 곧 그 생산에 투입된 노동가치라는 것이다. 그리고 노동 또한 상품으로서 그 가치는 노동시간으로 측정된다고 보았다.이 논리에 따르면, 노동자들이 정당하게 임금을 받을 경우, 상품의 가치(value)와 일치하는 가격(price)은 그 생산에 직접·간접적으로 관여한 노동자들이 일한 시간만큼 받는 임금과 일치해야 한다. 이 경우 자본가의 이윤은 0이다. 그럼에도 불구하고 자본가가 이윤을 올리는 것은 노동자로부터 잉여노동, 즉 근무시간 외 노동을 착취해서 잉여가치를 발생시켜 가져가기 때문이라는 게 마르크스의 이론이다.

노동가치설은 결국 객관적 요인에 의해 상품의 가치가 결정된다고 보는 객관가치설(objective theory of value)이다. 또한 상품이 생산될 때 그 가치가 내재된다고 보는 이론이다.

이에 반박하며 19세기 말 오스트리아 학파(Austrian school of economics)는 주관가치설(subjective theory of value)을 내세웠다. 상품을 소비하는 경제주체의 주관적 평가에 따라 가치가 결정된다고 보는 이론이다. 대표적인 것이 효용가치설(utility theory of value)이다. 상품을 소비할 때 발생되는 효용, 즉 만족도가 가치를 결정한다는 것이다.

그러나 주관적 효용을 측정하는 것에 한계가 있기 때문에 20세기 이후로는 가치 무용론(無用論)이 대두했다. 결국 한 상품의 가치를 무리해서 측정한다 해도 그것이 곧 가격이 될 수 없으며, 상품의 가격은 가치와 상관없이 시장의 수요·공급에 의해 결정되니, 가격과 분리된 가치를 찾으려는 시도 자체가 무의미하다는 것이다.

비록 객관가치설은 고전파 경제학에서 출발했지만, 고전파 경제학에 바탕을 둔 현대의 주류 경제학은 가치무용론에 가까운 입장이다. 반면 마르크스 경제학은 객관가치설을 따른다.

9. 쿠르베의 리얼리즘에서 마네의 모던아트로 - 카를마르크스 vs 존스튜어트 밀

1. 〈돌 깨는 사람들〉, 노동자계급의 굴레

귀스타브 쿠르베Gustave Courbet, 1819~1877가 그린 〈돌 깨는 사람들〉은 보면 볼수록 마음이 무겁고 답답해지는 작품이다.

채석장 주변 풍경이 황량하기 그지없다. 돌을 깨려고 망치를 쳐든 남자의 팔이나, 돌이 가득 든 바구니를 무릎으로 간신히 받치고 있는 남자의 팔이 무척 힘겨워 보인다. 물리적으로, 또 심리적으로 모든 것을 무겁게 내리누르는 중력이 화폭을 지배한다. 좀 더 자세히 보면 돌을 깨는 남자는 이 일을 하기에 좀 나이가 들어 보이고, 반대로 돌을 나르는 남자는 아직 소년인 것 같다. 이들의 옷은 여기저기 해져 있다.

장 프랑수아 밀레의 역시 농민의 고된 일상을 사실적으로 나타냈지만 시적인 분위기와 서정도 담았던 데 반해서, 쿠르베의 그림은 열악하고 남루한 노동 현장을 잔인하리만치 있는 그대로 묘사했다.

〈돌 깨는 사람들〉이 파리 살롱에 처음 내걸렸을 때, 많은 평론가들은 이 그림이 전혀 미적이지 못하다고 비난했다. 반면 무정부주의자이며 사회주의 운동가인 피에르 조세프 프루동(Pierre-Joseph Proudhon, 1809~1865)은 이 그림이야말로 현실을 고발하고 있다며 찬사를 던졌다.

“이 그림은 산업화된 문명의 아이러니를 조준하고 있다. 그 잘난 기계들이 인간을 힘들고 더럽고 불쾌한 노동, 가난한 이들의 숙명과도 같은 그 노동에서 해방시켜주지 못하는 걸 보여주지 않나.”

쿠르베는 프루동과 그 아이들의 초상을 그릴 정도로 절친한 친구였고, 그 사상적 영향을 많이 받았다. 그러니 쿠르베 자신도 이런 심정으로 그림을 그렸을 것이다. 오늘날의 여러 미술사학자들은 쿠르베가 〈돌 깨는 사람들〉을 개별 노동자로서 그림에 등장시킨 게 아니라 노동자 계급의 대표로서 등장시켰을 것이라고 말한다. 소년과 장년의 남자가 등장하는 것은 이 상황이 세대를 이어 지속된다는 것을, 즉 노동자 계급이 열악한 노동조건과 빈곤의 굴레에서 헤어나지 못하는 상황을 상징한다는 것이다.

특히 왼쪽의 소년은 산업혁명의 대표적인 그늘이었던 미성년 노동을 말해준다. 만 5~9세의 아이들이 공장 노동에 투입하면서 성인 남자 노동자의 10~20% 정도밖에 안 되는 임금을 주기도 했다.

아동노동이 그 전 시대에 없었던 것은 아니다. 다만 산업화 이전에는 미성년 노동이 주로 부모에 의해 최소한의 교육과 함께 이루어진 반면, 산업혁명의 시대에는 빈곤층 아이들이 부모와 떨어져 교육이 전무한 채로 강도 높은 노동에 시달리게 되는 게 심각한 문제였다. 아이들의 건강에 치명적이었을 뿐만 아니라 교육의 부재로 아이들이 더 나은 상태로 나아갈 기회를 얻지 못하는 것이었으니까.

기계는 빈곤층을 힘든 노동으로부터 구원해주지 못했나? 카를 마르크스는 『자본론』에서 이렇게 답했다. 기계라는 생산수단, 즉 고정자본을 자본가가 독점하고 있는 상황에서 기계는 더 이상 노동을 돕는 수단이 아니라고. “기계는 노동자 자신의 경쟁자”가 된다고.

2. 마르크스 - 자본주의는 스스로 몰락한다

『자본론』에 나오는 마르크스의 논리는 다음과 같은 전제로 시작한다. 자본은 이윤을 내려는, 즉 스스로 증식하려는 속성을 가지고 있다. 그리고 그렇게 자본이 이윤을 극대화하도록 하는 시스템이 자본주의(Capitalism)다.

이렇게 ‘자본주의’는 본래 사회주의자들의 용어였고, 부정적인 뉘앙스를 지니고 있었다. 서구 시장경제 국가들은 이런 역사와 뉘앙스 때문에 ‘자본주의’라는 말을 학문적으로 쓸 때 이외에는 자주 쓰지 않는다.

게다가 ‘자본주의’는 생산요소(토지·노동·자본) 위주로 경제 현상을 파악하는 19세기적 관점을 반영한다. 이것은 현대 주류 경제학에서 생산 못지않게 소비, 즉 수요가 경제 현상을 결정한다고 보는 것과 다르다. 그래서 현대 서구 국가들은 생산과 소비가 만나고 조율되는 ‘시장’에 초점을 두고 ‘자유시장’ 혹은 ‘시장경제’라는 말을 주로 사용한다.

마르크스는 자본이 “흡혈귀처럼 노동의 피를 빨아먹어서” 이윤을 낸다고 했다. 즉 노동가치론에 따라 자본가의 이윤은 오로지 노동자로부터 잉여노동을 착취해서 잉여가치를 발생시키는 방법으로만 나온다고 했다.

마르크스에 따르면, 자본가들은 서로 경쟁하기 위해 공장의 규모를 키우고 더 많은 기계 설비를 사들인다. 즉 이윤을 고정자본에 투입한다. 물론 고용도 늘리지만 노동 수요가 늘어나면 임금이 올라가기 때문에 자본가들은 되도록 노동자를 기계로 교체하려 한다. 이렇게 노동자는 자신들이 생산한 기계와 경쟁하다가 밀려나서 “상대적인 잉여 인구가 되고 만다”. 마르크스는 그들을 ‘산업예비군(reserve army of labor)’이라고 불렀다.

그러니 기계화가 이루어진 산업에 종사하던 노동자는 실업자 신세가 되고, 기계화가 아직 안 된 산업에서는 쿠르베의 그림과 프루동의 말처럼 ‘힘들고 더러운 노동’이나 계속하면서 생계를 유지할 정도의 임금만 받는다는 것이다.

그런데 마르크스는 자본가들이 기계 구입에 열을 올리다가 제 꾀에 제가 빠지고 만다고 한다. 이윤, 즉 잉여가치는 오로지 노동자에게서 잉여노동을 착취하는 데서만 나오는데, 기계가 노동자를 대체하면 그게 줄어드니 말이다. 이렇게 이윤율이 줄어들면서 소규모 자본가들 또한 치열한 경쟁 속에서 도태되고 대규모 자본가들만 살아남는다. 따라서 경제력 집중이 심화된다. 그와 함께 산업예비군이 늘어나며 그들의 좌절감과 분노가 높아진다. 그들은 뭉치기 시작한다. 『자본론』 제32장에 따르면 “생산수단의 집중과 노동의 사회화는 마침내 그 자본주의적 틀과 양립할 수 없는 단계에 이른다”.

극도로 열악한 상황에서 노동자와 산업예비군은 마침내 스스로를 개별 노동자, 개별 실업자로 생각하는 데서 한 걸음 더 나아간다. 스스로를 불합리한 계급 구조 속에서 생산수단을 독점한 자본가 계급과 대립하는 무산계급 ‘프롤레타리아(proletariat)’로서 인식하게 되는 것이다. 이게 공산주의에서 혁명을 위한 선결 조건으로 특히 강조하는 ‘계급의식’이다.

“지금까지의 모든 사회의 역사는 계급 투쟁의 역사다.”

『공산당선언』에 따르면, 이 계급 구조를 파괴할 수 있는 것은 “현존하는 모든 사회 조건들을 힘에 의해 전복하는 것뿐”이다. 즉 평화적인, 점진적인 변화가 아니라 무력을 수반한 혁명으로써만 가능하다는 것이다.

즉 마르크시즘(Marxism:마르크스주의)은 자본주의가 자체 모순에 의해 노동자 계급의 혁명을 불러일으켜 공산주의로 간다는 이론이다. 그렇기 때문에 자본주의가 극도로 발달한 사회라야만 공산주의가 도래할 수 있다. 바로 이 때문에 마르크스 이론은 현대에 실증적으로 공격받는다. 역사적으로 볼 때, 공산주의 혁명이 실제로 일어난 것은 오히려 자본주의가 제대로 발달하지 못한 나라들뿐이었으니까.

프롤레타리아가 단결해서 혁명이 성공하면 그다음엔? 자본가가 독점했던 생산수단은 이제 프롤레타리아 독재의 중앙집권기구가 독점해서 관리하고, 이 기구가 노동자를 고용하는 것이다. 그 경우 자원과 노동의 배분이 시장에서 수요·공급에 의해 조정되는 게 아니라 중앙에서 일일이 결정된다. 바로 시장경제와 대조적인 계획경제(planned economy)다.

이 점에서 마르크스는 프루동과 대립하게 된다. 프루동은 평등을 중시하는 사회주의자였지만, 또한 무정부주의자로서 개인의 자유를 중시했다. 빈둥거리는 자본가가 생산수단을 독점해서는 안 되지만, 농민이나 소규모 제조업자처럼 경영과 노동을 함께 하는 사람들은 각자가 생산수단을 갖고 관리해야 한다고 그는 보았다. 그는 중앙집권적 공산주의에 반대했다.

마르크스는 이런 주장에 콧방귀를 뀌며 “부르주아 사회주의”라고 공격했다. 말이야 좋지만, 생산수단을 중앙기구에서 관리하지 않으면 결국 독점이 안 될 줄 아느냐고, 개인들이 알아서 평화롭게 평등한 분배를 할 줄 아느냐고 그는 반문했다. 프루동이 자신의 사상을 담은 『빈곤의 철학』(1846)이라는 책을 발표하자 마르크스가 『철학의 빈곤』(1847)이라는 책을 발표해 빈정거린 것은 유명한 얘기다. 이것은 무정부주의자(anarchist)와 마르크시스트(Marxist:마르크스주의자)의 본격적인 대립을 알리는 사건이었다.

프루동은 자본주의를 대체할 만한 현실적인 사회 체제를 제시하지 못했다. 마르크스는 그런 프루동보다 인간 본성과 사회에 대해 냉정한 시선을 지닌 리얼리스트였다. 이상주의적 사회주의자들이 순진한 눈을 반짝거리며 자유와 평등이 함께 극대화되는 사회를 이룰 수 있다고 막연히 말할 때, 마르크스는 ‘그래? 구체적으로 어떻게? 방법 있어?’라고 비웃으며, 평등의 극대화를 위해서 자유를 제한하는 공산주의를 제시했던 것이다.

3. 존 스튜어트 밀 - 공산주의는 인간 본성인 자유를 제한한다

마르크스의 반대편에는, 자유에 대한 욕구가 “인간의 가장 고귀한 본성”이라고 본 영국의 정치경제학자 존 스튜어트 밀(John Stuart Mill, 1806~1873)이 있었다. 당연히 그는 시장경제를 지지했다. 그러나 노동자들이 진정한 자유를 누리려면 자유시장을 보완할 시스템이 있어야 한다고 강력히 주장하기도 했다. 밀은 당대의 노동자들이 자유는커녕 열악한 조건으로 준(準)노예 상태에 있다는 것을 결코 부정하지 않았다.

밀은 19세기 후반 서구 경제학을 지배한 『정치경제학원론(Principles of Political Economy)』(1848)에서 이렇게까지 말했다.

“만일 여러 가능성이 있는 공산주의와 온갖 고통과 부당함이 존재하는 현 상태의 사회 중에서 하나를 선택해야 한다면, 만일 사유재산제가 지금 우리가 보는 것처럼 거의 노동량에 반비례해서 노동의 산물을 분배하는 결과를 내놓는 게 필연이라면… 아무리 공산주의가 크고 작은 어려움이 많다고 하더라도, (지금 상황에 비해서는) 그 어려움의 무게가 먼지 수준일 것이다.” 하지만 그는 곧 덧붙였다. “그러나 정당한 비교를 위해서는 가능한 개선 상태의 사유재산제와 최선의 공산주의를 비교해야 할 것이다.”

그리고 그는 “사유재산 원칙의 자연스러운 작동에서 발생하는 기회 불균등을 완화하기 위한 노력이 기울여진다면… 입법이 부의 집중보다 확산을 유도하는 방향으로 이루어진다면” 사유재산제와 자유시장이 개선될 것이라고 했다.

즉 밀은 오늘날 대다수 산업사회가 채택하고 있는 결과적 평등보다 기회의 평등 보장’을 선구적으로 주장한 학자였다. 그가 말한 “동등한 조건에서 출발하는 것”을 위해 그는 무거운 상속세 과세를 지지했다. 또한 아동노동 제한과 극빈자까지 아우르는 의무적 공공 교육을 정부에 요구했다. 그는 『정치경제학원론』에서 말했다.

“초등학교에 재정 지원을 해서 가난한 사람들이 무상으로 교육을 받을 수 있게 해주는 것이 정부의 의무라고 생각한다.”

마르크스 역시 『공산당선언』에 “모든 아동에 대한 사회적 무상 교육, 아동의 공장 노동 폐지”를 포함했다. 이 둘의 결정적인 차이는, 밀은 기본적으로 자유경쟁시장을 인정하는 한편 기회의 평등을 보장하기 위해 보완책들을 제시한 반면에, 마르크스는 이 체제의 전복과 공산주의를 원한 것이었다. 마르크스는 자유경쟁이 결국 힘의 독점으로 끝난다고 본 반면에, 밀은 오히려 자유경쟁이 없으면 독점이 형성된다고 보았다.

무엇보다 밀이 공산주의를 지지할 수 없었던 이유는, 자신이 인간의 최고 가치로 여긴 자유를 제한할 수밖에 없는 시스템이기 때문이었다.

밀이 논한 공산주의는 마르크스가 주장한 프롤레타리아 독재에 의한 중앙집권적 공산주의가 아니라 프루동이나 다른 사회주의자들이 논한 막연한 시스템이었다. 밀과 마르크스는 동시대를 살았지만 당시에 마르크스의 존재가 미미해서 밀은 그를 잘 몰랐기 때문이다. (오히려 프루동이 훨씬 유명했다.) 밀은 『정치경제학원론』 제2권 제1장에서 이렇게 말했다.

사회적 합의와 현실적 도덕률의 완성은 모든 개인에게 행동의 완전한 독립과 자유를 보장하고, 타인에게 해를 입히지 말아야 한다는 것 외에는 아무 제한에도 구속되지 않도록 하는 것이다. 만일 교육이나 사회제도가 편안함이나 풍족함의 대가로 행동의 통제를 요구한다면, 또는 평등을 위해 자유를 포기하라고 요구한다면 그것은 인간 본성의 가장 고상한 특징 중 하나(자유에 대한 욕구)를 박탈하는 것이 되리라.

밀은 또 공산주의 체제에서 “다수에 대한 개인의 절대 의존과 다수에 의한 개인 감시가 결국은 사고와 감정과 행동의 획일성으로 연결되는 것이 아닌지 보아야 한다”고 말했다.

밀의 경우, 앞서 언급한 교육과 더불어 의료 서비스, 도로·항만 등의 사회간접자본 등에 정부가 나설 필요가 있다고 했다. 민간이 그것을 설립하고 운영할 자금 능력이 안 되거나 그 필요성을 미처 인지하지 못할 때 말이다. 하지만 밀은 정부가 그것을 독점하지 말고 민간도 할 수 있도록 기회를 열어주어야 한다고 했다.

또한 밀은 기회의 평등을 돕는 제도로 인해 “돈 잘 벌고 풍요로운 노동자 층이 생길 수 있다”고 보았고, 그런 제도가 잘 돌아가는 사회에서는 기계가 마르크스의 예언처럼 노동자를 길거리로 내모는 대신 노동자가 좀 더 여유롭게 일하게 해준다고 보았다. 그리고 미래에는 “자본가가 우두머리이고 노동자가 경영에 아무 발언권이 없는 관계가 아니라, 동등한 조건에서 노동자 자신들이 운영 자본을 집단적으로 소유하고 자신들이 선출하고 해고할 수 있는 경영자 밑에서 일하는” 기업이 나올 것이라고 예견했다. 우리사주 제도, 스톡옵션 제도, IT 벤처 기업의 지분 형태 등을 보면 밀의 예언이 부분적으로 실현된 것을 알 수 있다.

그는 남성으로서 여성 참정권을 강력히 주장한 몇 안 되는 당대 지성인 중 하나였다. 또한 여성과 아동의 인권을 위해 “가정폭력은 집안 문제가 아니라 법의 간섭이 가장 필요한 것”이라고 단호히 말했다.

4. “내게 천사를 보여줘, 그래야 천사를 그리지”

〈돌 깨는 사람들〉이 물의를 일으킨 것은 우선 노동자를 주인공으로 삼고, 그들의 현실을 미화하지 않았기 때문이지만 그뿐만이 아니었다. 이 그림이 너비 2.5m가 넘는 큰 사이즈였기 때문에도 그랬다. 쿠르베는〈돌 깨는 사람들〉을 발표한 이듬해 더욱더 커다란 그림 ─ 너비가 6.7m에 이르는 〈오르낭의 매장〉을 발표해 더 큰 물의를 일으켰다.

당시 유럽에서는 그렇게 평범한 광경을 크게 그리는 것 자체가 기이한 일이었다. 그 전까지 이런 크기의 화폭은 ‘역사화’, 즉 그리스도교 성서, 그리스로마 신화, 역사를 다룬 그림에만 사용됐다.

역사화는 교회, 왕궁, 공공 기관 등에 걸려서 그 권위를 드높이고, 보는 사람들의 신앙심이나 애국심을 고취하는 역할을 했다. 그런데 거대한 〈오르낭의 매장〉에 등장하는 사람들은 신화와 역사의 영웅이 아닌, 그야말로 별 볼 일 없는 보통 사람들이다. 이것 자체가 당시 분위기에서는 어이없거나 심지어 도전적인 것이었다. 역사화를 회화 서열에서 최고로 놓고 떠받들던 미술계의 최고 권력인 아카데미에 대한 저항과 조롱으로 받아들여졌던 것이다.

그림의 디테일도 문제가 됐다. 장례식에 모인 사람들이 모두 비탄에 빠져 있는 것도 아니다. 눈물을 흘리는 유족도 있지만 무표정한 사람도 있고, 어린 성가대원처럼 한눈파는 사람도 있다. 한쪽 무릎을 꿇은 무덤 파는 인부나 관을 멘 운구인들은 무심하게 신부의 기도가 끝나기를 기다릴 뿐이다. 장례식 그림하면 으레 영웅이나 성자의 장례식에서 양식적인 몸짓으로 비탄을 표하는 사람들을 볼 것이라 기대했던 비평가들에게 이 그림은 충격이었다. 하지만 실제 장례식장이 바로 이렇지 않은가? 그래서 이 그림은 ‘사실주의 미술의 기념비적 작품’이라고 불리곤 한다.

쿠르베가 “내게 천사를 보여줘, 그래야 천사를 그리지”라고 말했다는 일화는 유명하다. 이처럼 그는 성경이나 그리스로마 신화의 소재를 그림으로 그리는 것을 거부하고, 그러한 소재를 다룬 역사화의 권위에 도전하고, 또 대상을 미화하는 것도 거부했으며, ‘지금, 여기’ 살아 숨 쉬는 현실을 보이는 대로 그릴 것을 고집했다.

5. 파리 코뮌과 쿠르베

쿠르베는 직접 정치에 참여하기도 했다. 1871년 3월 사회주의자들과 노동자들의 자치 정부인 파리 코뮌의 일원이 된 것이다.

당시 프랑스는 프로이센과의 전쟁에서 패해 나폴레옹 3세의 제2왕정이 무너지고 제3공화정 임시정부가 들어선 상황이었다. 임시정부는 프로이센에 알자스와 로렌을 양도하는 등 굴욕적인 강화조약을 맺을 수밖에 없었다. 그러자 파리의 소시민과 노동자들이 이에 반발해서 수도 행정권을 장악하고 자치 정부를 수립했다. 파리 코뮌은 비록 허술한 바리케이드로 둘러싸여 급조된 정부였지만, 미래를 꿈꾸며 노동시간 축소, 공공 교육 개혁 등의 정책을 내놓았다. 쿠르베는 코뮌에서 일종의 미술부 장관으로 활동했다.

하지만 코뮌이 과격한 면모를 보이면서 혁명적인 쿠르베조차 놀라서 5월 초에 사임하기에 이르렀다. 한편 정부군은 파리를 포위하고 점차 코뮌의 숨통을 조이고 있었다. 결국 5월 21일 정부군이 파리에 진입했고, ‘피의 1주일’이 지난 후에 파리 코뮌의 두 달 천하는 무너졌다. 당시의 ‘피의 1주일’을 묘사한 에두아르 마네(Edouard Manet, 1832~1883)의 스케치가 남아 있다.

곧 쿠르베는 정부군에 체포됐다. 나폴레옹 석주를 파괴했다는 죄로 징역에 처해졌는데, 몇 달 후 병보석으로 풀려나기는 했지만 어마어마한 벌금형을 받고 재산과 그림을 몰수당했다. (아이로니컬한 것은 그 덕분에 쿠르베의 작품이 잘 보존되었다는 후문이다.) 쿠르베는 벌금을 낼 여력이 없어서 1873년 스위스로 망명해 그곳에서 4년 만에 삶을 마쳤다.

그림에 있어서는 어떤 구호를 외치기보다 아름답든 추하든 현실을 직시하고 묘사하는 것이 쿠르베에게 하나의 이념이 아니었나 싶다. 그래서 그는 자신이 사회주의자이며 민주주의자이기도 하지만 “무엇보다도 리얼리스트”라고 강조했던 것이다.

그리고 이런 리얼리즘에서 근대성 혹은 현대성이라고 번역되는 모더니티(modernity)가 나왔다.

쿠르베의 리얼리스트로서의 태도는 후대 화가들에게 많은 영향을 미쳤는데, 그중 한 명이 바로 모던아트(modern art)의 선구자라고 불리는 마네였다.

6. 모던아트의 출발점이 된 매춘부 그림

마네는 “사람은 자기 시대를 살아야 하고 자기가 보는 것을 그려야 한다”고 말하곤 했다. 이것은 쿠르베뿐만 아니라 시인이자 미술평론가인 샤를 보들레르(Charles Pierre Baudelaire, 1821~1867)에게서 영향받은 것이었다. 보들레르는 미술가들이 과거의 신화와 역사라는 주제는 과감히 던져버리고 동시대인들의 삶을 그려야 한다고 말하곤 했다.

그래서 마네는 비스듬히 누워 있는 여성의 누드를 발표했을 때 ‘베누스’라는 제목 대신 ‘올랭피아’라는 제목을 달았다.

그 결과 엄청난 욕을 먹어야 했다. 아니, 르네상스 시대부터 널리고 널린 게 여성 누드화인데, 왜 마네의 그림은 특히 비난을 받았을까?

과거의 많고 많은 누드는 대부분 그리스로마 신화의 사랑과 미의 여신 베누스(Venus), 영어로는 비너스, 또는 다른 여신이나 님프의 이름을 달고 있었다. 사실 그들의 모델은 권력자의 정부나 화가의 연인, 또는 고급 매춘부였지만 말이다. 하지만 이들의 누드 옆에 날개 달린 아기 쿠피도스(Cupidos, 영어로는 큐피드)라도 함께 배치되고 ‘베누스’라는 이름이 달리면 그 누드는 음란한 것이 아니라 기품 있는 관능미를 갖춘 그림이 되었다.

그런데 마네의 누드화는 그런 위선을 집어치우고 당시 매춘부들이 많이 사용하던 ‘올랭피아’라는 이름을 가지고 나왔다. 짧은 팔다리에 똥배가 약간 나온 전반적으로 빈약한 육체, 목에 두른 검은 리본, 발에 반쯤 걸쳐진 슬리퍼로 보아 현실 속의 매춘부를 나타내고자 한 게 분명하다. (모델은 진짜 매춘부가 아니라 직업 모델이며 화가인 빅토린 뫼랑이었지만.)

고상한 갤러리에서 관음증적 시선을 고전 신화 감상이라는 명목으로 합리화하며 누드화를 즐기던 관람객들에게 이 노골적인 그림은 민망한 충격이었을 것이다. 밤에 슬쩍 매춘부를 찾는 남성들조차 벌건 대낮에 점잖은 갤러리에서는 매춘부를 보고 싶지 않았을 것이다. 그것도 당시 비난을 퍼부은 평론가 에르네스트 셰스노가 말한 대로, 매춘부가 당당한 태도로 “수치심도 없이 관람객의 눈을 들여다보는” 장면을 말이다.

“현실에서 누드가 가장 잘 어울리는 대상이 매춘부였음에도 불구하고 관객들은 허구적 설정에서의 누드만을 기대했고, 무엇보다도 매춘부라는 계급의 존재를 공식적으로 인정하려 하지 않았다 … 상당수의 매춘부가 당시 파리에 있었음에도 불구하고.”

스스로를 마르크시스트라 칭하는 영국의 유력 미술사학자 T. J. 클라크(Timothy James Clark, 1943~)가 한 말이다.

〈올랭피아〉가 르네상스 시대 베네치아파 화가 티치아노(Tiziano Vecelli, 1488~1576)의 〈우르비노의 베누스〉의 구도를 많이 따른 것도 공격의 대상이 됐다. 여러 비평가들은 마네의 작품이 이 르네상스 대가의 작품을 심술궂게 조롱하는 패러디라고 생각했던 것이다.

〈우르비노의 베누스〉는 발치에 하얀 강아지를 데리고 있는데 〈올랭피아〉는 검은 고양이를 데리고 있다. 하얀 강아지는 몸을 포근하게 웅크리고 잠들어 있다. 16세기 회화에서 개는 충성심과 정절의 상징이었다. 반대로 〈올랭피아〉의 검은 고양이는 노란 눈을 부릅뜨고 꼬리를 바짝 치켜들고 있다. 이게 성적인 의미로 받아들여져 관람객의 분노를 샀다.

〈올랭피아〉가 그토록 비난을 받았고 또 현대에 그토록 중요한 그림으로 여겨지고 있는 것은 그림의 주제뿐 아니라 기법 때문이기도 했다. 티치아노의 작품은 누드에 음영을 세심하게 넣은 명암법과 커튼 너머 공간으로 이어지는 원근법을 강조해 그림을 3차원적으로 나타내려 애썼다. 반대로 마네의 그림은 상당히 평면적이다. 올랭피아의 몸에 명암도 많이 없고 공간의 깊이가 느껴지지 않는다.

정교한 명암법과 원근법을 사용해 2차원의 캔버스에 3차원 같은 환영(illusion)을 만드는 것, 그렇게 해서 자연과 세계를 캔버스 안에 최대한 사실적으로 재현해서 이것이 캔버스에 칠해진 물감의 조합이 아니라 그 세계 자체라는 착각을 일으키게 하는 것, 이것이 르네상스부터 서구 미술가들이 가장 주력한 점이었다.

그러나 마네는 그림의 주제를 현실에서 찾되, 그림의 기법이 사실적일 필요는 없다고 생각했다. 어차피 회화는 2차원이고 또 사진만큼 실제의 장면을 잘 재현할 수도 없기 때문이다. 오히려 “회화는 독립적인 색의 배열”일 수 있다고 그는 말했다. 이것은 르네상스부터 이어진 서양 미술의 전통에 반기를 드는 것이었다.

그래서 20세기 미국 미술평론의 대부 클레멘트 그린버그(Clement Greenberg, 1909~1994)는 마네를 모던아트의 출발점으로 간주했다.

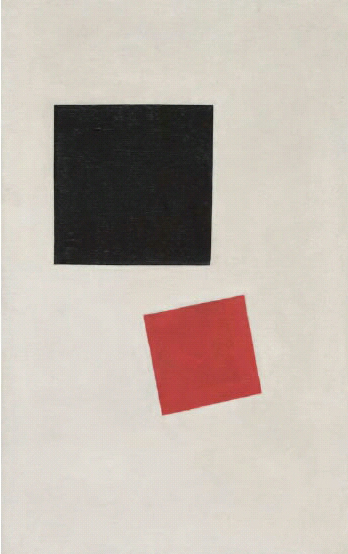

모던아트 :: 서구의 ‘모던아트(modern art)’는 ‘근대미술’로도, ‘현대미술’로도 번역하기가 애매하다. ‘모던아트’의 시기 자체를 학자마다 다르게 잡지만, 19세기 후반 인상주의 시대부터 1960년대 말 포스트모더니즘(postmodernism)이 일어나는 시기까지로 잡는 경우가 많다. 그런데 ‘근대미술’이라고 하면 17~18세기 미술로 오해될 수 있고, ‘현대미술’이라고 하면 우리가 사는 동시대의 미술(contemporary art)과 혼동될 수 있다. 그래서 이 책에서는 부득이 모던아트라는 말을 그대로 사용하려고 한다.

“사실적이고 환영추구적인 미술은 매체(물감 등의 그림 재료)를 숨겨왔다 ─ 미술을 숨기기위해 미술을 사용한 것이다. 반면에 모더니즘은 (자연과 세계로부터 독립된 존재인) 미술 자체에 주목하도록 미술을 사용했다. … 마네의 그림들은, 그들이 그려진 표면을 선언하는 솔직함의 미덕으로(즉 그들이 평면에 그려진 그림임을 숨기려 하지 않음으로써), 최초의 모던아트가 되었다.”

반면 클라크는 마네가 모더니즘에 있어서 무척 중요한 화가인 것에 동의하지만, 그린버그가 말한 것처럼 형식, 즉 평면적인 화법 때문보다 내용, 즉 그 사회적인 소재 때문에 중요하다고 했다. 클라크는 매춘부가 하나의 ‘계급’이며, 올랭피아는 단지 한 명의 특정 매춘부가 아니라 매춘부 계급을 나타내는 기호, “부르주아 계급이 결코 알고 싶어 하지 않는 계급의 기호”라고 했다.

7. 감정노동자의 애환도 그린 마네

이후 마네는 점차 누드를 그리지 않게 됐다. 하지만 여전히 일상과 현실을 그리는 그의 정신은 살아 있었다. 〈폴리베르제르의 바〉는 그런 정신이 담긴 만년의 마네 작품이다.

폴리베르제르(FoliesBergère)는 19세기 말 파리에서 가장 ‘핫’한 곳 중 하나로, 술을 마시며 가수와 댄서, 곡예사 등의 공연을 볼 수 있는, 요즘으로 치면 나이트클럽 같은 곳이었다. 그림 속 여인은 이 나이트클럽에 딸린 바에서 일하는 종업원이다.

종업원의 뒤에는 커다란 거울이 있어서 폴리베르제르의 시끌벅적한 내부를 비추고 있다. 거대하고 화려한 샹들리에 아래 두 층의 관람석을 사람들이 꽉 채우고 있다. 검은 실크해트와 슈트를 걸친 남자들과 화려한 모자와 장갑으로 성장한 여자들이다. 클럽의 규모나 손님들의 옷차림으로 보아 허름한 싸구려 클럽은 아닌 모양이다. 실제로 이곳은 주로 중산층 이상의 손님이 오는 곳이었다.

그렇다고 공연 내용이 진지한 예술이었던 것은 아니었다. 다소 선정적인 게 많았다. 그렇다면 지금 거울에 비친 관람객들이 보고 있는 건 무엇일까? 그중 한 여성은 잘 보기 위해 오페라글라스까지 들고 있는데 말이다. 답은 그림 왼쪽 위 모서리에 있다. 초록색 양말을 신은 두 발이 공중그네를 타고 있는 게 살짝 보인다. 서커스 공연이 펼쳐지고 있는 것이다.

화려하고 센세이셔널한 클럽의 분위기와 어울리게 종업원 여인은 레이스와 꽃으로 장식되고 가슴이 깊게 파인 미끈한 검은 옷을 입고 있다. 하지만 그녀의 눈에는 피곤함과 그로 인한 무심함이 배어 있다. 다른 사람을 계속 상대해야 하는 서비스업종 노동자들, 요즘 말로 하면 감정노동자들의 애환을 마네는 이해했고 그 공감을 조용히 드러낸 것이다.

화려한 홀을 비추는 거울에 그녀의 뒷모습이 비치는데, 물리적으로 약간 맞지 않는 위치에 있다는 것이다. 거울 속에서 그녀는 실크해트를 쓴 남자를 응대하고 있다. 손님 쪽으로 약간 몸을 기울이고 있는 것을 보아 그녀는 손님의 주문을 경청하고 있는 것으로 보인다. 그런데 과연 얼굴 표정이 저렇게 멍하고 약간 우울해 보이기까지 할 수 있을까?

어쩌면 거울 속의 모습이 그녀의 실제 모습이고, 거울 밖의 그녀, 특히 그녀의 얼굴은 그녀의 고독하고 지친 내면을 나타내는 것인지도 모른다.

경제용어 : 부르주아지와 프롤레타리아

원래 부르주아지(bourgeoisie)는 중세 프랑스에서 도시에 거주하며 의료 등의 전문 기술직이나 상공업에 종사하는 사람들을 가리키는 말이었다. 부르주아(bourgeois)는 부르주아지의 형용사다. 이들은 영주와 농노 사이의 중간 신분에 해당했다. 르네상스 이후 이런 중간 신분의 사람들은 점차 부를 축적하고 계몽사상을 적극적으로 받아들여 마침내 18세기에 시민혁명의 주체가 되었다. 또한 산업혁명과 더불어 이들 중 많은 수가 산업자본가, 즉 공장주로 활약하게 됐다.

그 후 산업화 초기에 기업주와 고용자 간의 갈등이 깊어지고 빈부 격차가 벌어지면서 부르주아지는 사회주의자들에 의해 하나의 부정적 계급으로 받아들여지게 되었다. 특히 마르크스주의자들이 부르주아지-프롤레타리아(proletariat)의 계급 이분법을 정립했다. 엥겔스는 1888년 『공산당선언』 영어판에 붙인 주에서 이렇게 말했다.

“부르주아지는 생산수단의 소유자로서 임금 노동을 착취하는 현대의 자본가 계급을 말한다. 프롤레타리아는 현대의 임금 노동자 계급을 말한다. 그들은 아무런 생산수단도 갖고 있지 않으므로, 살기 위해서는 자신의 노동력을 파는 데 의존해야만 한다.”